聯合國指出地球正式進入「沸騰時代」!台灣夏季來臨後,連日氣溫屢創新高,造成熱傷害的機率大幅上升。醫師提醒,孩童為熱傷害好發族群,家長不可輕忽。

氣溫沸騰季節,熱傷害高危險群注意

台北慈濟醫院兒科加護病房主任邱馨慧表示,在高溫悶熱環境下,容易造成身體散熱機能下降,體溫持續上升,就會引發「熱傷害」。通常好發於嬰幼兒、老年人、本身有慢性疾病或免疫系統疾病的患者,以及運動員、戶外工作者。

她說明:「夏天悶熱會導致身體大量流汗,如果沒有適時補充水分,便容易脫水,造成電解質不平衡,進而影響身體器官功能。其中,0〜3 歲的嬰幼兒又因體溫調節中樞尚未發育成熟,稍不留意就會致命」。

熱傷害 4 進程速度快,嚴重恐致命

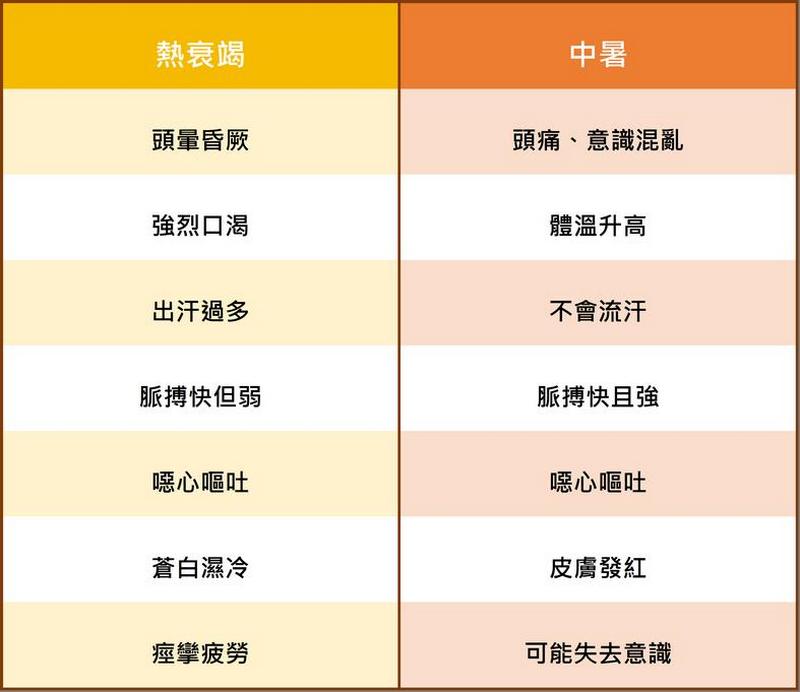

邱馨慧提醒,熱傷害進程快速,程度由輕到重依序為熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭及中暑,症狀則從臉部發紅、口乾舌燥開始,若未適時補充水分與電解質,會演變成頭暈、反胃、尿液減少、抽筋、甚至暈厥。

她強調,熱衰竭距離中暑只有一線之隔,熱衰竭的特點為身體摸起來很熱,但手腳濕冷,體溫量測多低於 40 度;到了中暑程度時,皮膚則呈現發紅乾燙狀態,體溫多高於 40 度。而中暑的死亡率高達 3 至 8 成,不可不慎!

當孩子出現冒冷汗、手腳冰冷、意識不清及心跳加速等症狀時,即已進入熱衰竭狀態,應盡快就醫。醫師會透過病史詢問、理學檢查、抽血檢驗等來判斷脫水狀況、電解質是否失衡及身體器官的損害程度。若症狀嚴重,立即給予物理性降溫合併大量輸液救急。

夏日熱傷害如何舒緩症狀

- 轉移至陰涼透風的環境:若環境有空調、風扇可提升散熱效果,同時也要避免人群圍繞造成空氣悶熱不流通。

- 適時補充水分電解質:在孩子一直冒汗時,就必須適時補充水分與電解質,運動飲料或是含少許鹽分的冷開水是很好的選擇;但若孩子非清醒狀態,切勿將水倒入口中,否則易造成吸入性肺炎,增加症狀嚴重性。

- 物理性散熱:去除或解開孩子的衣服,使用冰枕、冰袋、退熱貼,敷貼在後頸、腋下、背脊、關節等處,幫助散熱降溫。

預防勝於治療!醫教如何協助孩子預防

面臨炎夏,邱馨慧呼籲,預防重於治療,要預防熱傷害,進行戶外活動時務必記得穿著輕便、淺色、透氣、寬鬆的衣服,輔以防曬乳、遮陽帽、或陽傘等防曬,並隨時補充水分,同時留意孩子的精神活力及排尿狀況。

若活動力明顯減退、精神狀況疲憊或是尿量減少,家長一定要提高警覺,及時補充水分和電解質,才能夠避免憾事發生,讓孩子擁有健康快樂的假期。若症狀已經嚴重到影響孩童意識,即便體溫量測不到高溫,也必須儘早送醫治療。

用酒精、退燒藥退燒?錯誤迷思常延誤治療

國民健康署提醒,出現熱傷害時,千萬注意「不用酒精」、「不用退燒藥」,有可能為熱傷害患者帶來二度傷害。酒精屬於揮發性高的液體,若用來擦拭在患者身上,僅能「暫時」製造表面皮膚已降溫的現象,同時毛細孔愈冷收縮,反而有礙身體的散熱行為。

因熱傷害身體發燙機制與發燒完全不同。發燒是受病菌感染發炎,或體內免疫反應產生細胞激素,才導致體溫上升 ( 體溫約在38-41°C ),會有忽冷忽熱症狀,服用退燒藥能抑制發炎反應,降低體溫;但中暑是因為在高濕熱環境下體溫調節中樞和排汗系統失常所導致,因此,服用退燒藥對中暑患者是沒有幫助的。

國民健康署建議,當熱傷害真的發生的時候,除了穩定患者心情,也可以加速急救的速度,牢記「蔭涼」、「脫衣」、「散熱」、「喝水」、「送醫」5 步驟,將患者的熱傷害程度降到最小,千萬不要讓錯誤的迷思耽誤了就醫治療時間。

諮詢專家:台北慈濟醫院兒科加護病房主任 邱馨慧

參考資料:熱傷害急救處理

文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚

延伸閱讀:

65歲長者熱傷害人數比去年同期多!躲在家避暑仍當心「室內熱傷害」