(中央社訊息服務20240619 12:06:10)…那美麗的桃花源,在我的心裡、在你的心裡;美麗的桃花源,在我們的村子哩,美麗的桃花源,在我們的希望裡…… …桃花源不用找,它就在我們腳踩的這一塊出生地,它是經過六百多年建設起來的……石守謙院士

「桃花源」是個故事、是個傳說、還是個理想的世界?大家都會問這個世界上究竟有沒有桃花源?東晉文學家陶淵明寫的〔桃花源記〕,是真似假,讓人興緻盎然。

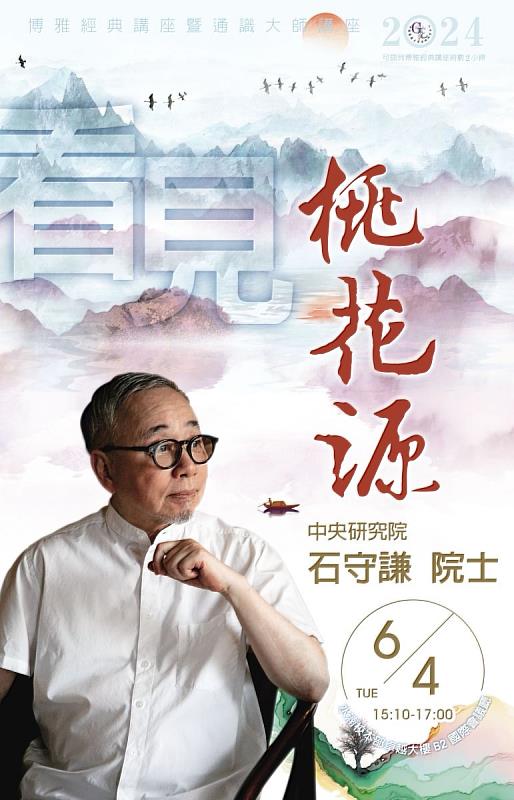

國立故宮博物院前院長石守謙院士,於6月4日下午獲邀到中國醫藥大學水湳校區卓越大樓B2國際會議廳舉辦的「博雅講座」發表專題演講「看見.桃花源」,由林昭庚講座教授主持,石院士以古今中外幾位重要的藝術家的繪畫作品切入主題,讓師生們體會這個桃花源的傳說,這個意向,以及在東亞的坊間流動的過程,諸如張大千〈桃源圖〉、宋朝的蘇東坡詮釋-〈李公麟圖繪-趙伯駒青綠版〉、〈書晉卿所畫煙江疊嶂圖〉、元朝的王蒙〈葛稚川移居〉,跟倪瓚的〈獅子林圖〉,朝鮮的藝術家安堅畫作〈夢遊桃源圖〉,然後再來跨越時空到日本看看貝聿銘所設計的MIHO MUSEUM美術館,以及臺灣賴聲川的戲劇作品〈暗戀桃花源〉,黃春明的夢遊〈新桃花源記-小李子不是大騙子〉,這些都跟桃花源有關係,一直到今天,桃花源都是很重要的一個故事。

耐人尋味的,張大千在石濤的『桃源圖』詩跋「世已無桃源,扁舟欲何往。我更無扁舟,展卷空悵惘。」無奈,他一生追求「美」的境界,尋尋覓覓,「桃源」,或許,終究是無法擁有的海市蜃樓。 石守謙院士首先介紹藝術家張大千,1899年出生在四川,本來跟臺灣沒直接的關係,但他的晚年,在1977年左右回到了臺灣來住,他代表20世紀中國藝術家的一個成就,可說是很重要的臺灣藝術家。

張大千最出名的風格是畫山水畫,最出名叫做潑墨,他的畫作〈桃源圖〉,1983年的作品,這個時候他已經84歲,他當然不知道自己快要辭世了,這個〈桃源圖〉是怎麼畫的?他在晚年的時候,他到底對於桃花源這個故事、這個傳說、這個理想的世界到底有什麼意見?

張大千晚年住的地方,就在現在故宮的對面叫做摩耶精舍,在外雙溪的旁邊,在那裡他種了好多的梅花,在雙溪上面種了很多梅花,他認為這樣子可以避開城市的喧鬧,他覺得這樣好像就得到了桃花源。摩耶精舍梅勝色開花的時候,梅花開的非常好,所以他就會開party請一些朋友來賞梅花,他是很好客,另外一個出名就是吃美食,所以他請客常常把菜單寫在紙上,變成一件件作品,現在還放在摩耶精舍的裡面展覽。

客人都讚美摩耶精舍梅花開的真好,以為世外之歡,但是他朋友又取笑說,自從你來定居在外雙溪這個古宅,在這個地方種花弄庭院,於是旁邊有很多人來買房,「雞犬相聞,燈箱照」,雖然想要避開城市的喧鬧,真的可以得到嗎?鄰居那麼多,多到隔壁的燈都看得到「雞犬相聞」,鄰居雖沒有人養雞了,但是有人養狗,經常聽到狗叫,這是一個非常諷刺的一個事情;張大千以為他終於得到了想要的桃花源,不過他的朋友就嘲笑他,自從你來了以後,這個地方就變成房地產的一個聖地,大家都搶著來買,建得密密麻麻的,本來想像的那個空曠、那種安靜,完全沒有。

從張大千晚年的最後畫,我們可以推論說,他一生其實都在找尋桃花源。

張大千除了是一位了不起的畫家,他也是一位收藏家,他對於畫的真偽價值都有很好的、很獨到的見解,他住在摩耶精舍的時候,藝術界流傳一個笑談,說故宮博物院就要擔心了,因為故宮博物院裡頭假如有假的畫,是難逃張大千的法眼,這就是張大千厲害之處啊!

1933年,中國大陸的滿洲國剛剛成立,臺灣還是在日本的殖民時代,張大千大部分時間都在各城市旅行、賣畫,在世界動亂的時候,社會處於戰亂風雨飄搖不安定的一個狀況,人的心理需求強度越強,當他看到石濤〈桃源圖卷〉題記說,「世已無桃源,扁舟欲何往。我更無扁舟,展卷空悵惘」。這個世界上已經沒有桃花源,我駕著這個船要往哪裡去,才能夠找到桃花源,而且我連扁舟都沒有,我只好看了這個畫,空歎息。這也是他最後的題字。

1949年之後,張大千就離開了中國,他到世界各地可以說是「流浪」,其實他都是在尋找他的桃花源,這個找法是一種很豪華的找法,他一生不愁吃不愁穿,有很多的資源,但是最重要的,他的心裡一直有一個缺陷,他就是想要找到一個平靜的桃花源,但是找不到。

1950年代,張大千跑到阿根廷、跑到了巴西去買了一塊非常寬廣的林地,庭院總共有10公頃,花了8個月建造「八德園」,種樹、種花,還挖了一個水池叫做「五亭湖」,氣派很大,不過非常可惜他只住了十幾年,巴西政府要建水庫被徵收土地,八德園就垮了;石守謙院士感嘆,桃花源的世界是不能夠有政治力介入的,政治一進來以後,這個桃花源就破滅了。

張大千在世界各地開畫展見到畢卡索,很多人不太相信真實性,總是覺得大概是外交努力,其實不然。張大千確實跟畢卡索達成某一種友宜上面的高度,這跟他的藝術是有關係,後來在1977才回到臺灣的時候,對臺灣的外交界是一個非常大的一個鼓舞作用。

張大千在浪跡天涯的過程裡頭,在60歲左右精力充沛的時候,也發展出來非常令大家欽佩的潑墨的山水畫,〈愛痕胡〉是他稍微晚一點作品,看看這個潑彩、潑墨非常厲害,可以說是中國在這個兩千年的山水畫的歷史絕無僅有的風格,一種絕對創新和絕對現代感。如今這個潑墨的山水終於屬於臺灣,這是張大千的故事。

東晉文學家陶淵明有一個很出名的桃花源記,大家都很熟悉,這個故事的版本很多,一般來講,在世界各地的文明裡頭都叫做「誤入仙境」的故事,是到處都有;舉例來說,哈利波特也是誤入仙境的故事,他去到魔法學校的世界,在倫敦的一個地鐵站,從牆壁穿越過去到他的魔法世界;日本有一個叫浦島太郎,也是誤入仙境的故事。

陶淵明的〔桃花源記〕,這個版本內容包括了7個段落:1.溪岸桃花、2.漁人入洞、3.發現村莊、4.會見村民、5.洞中家居、6.辭歸迷路、7.高士追尋,非常迷人的追尋桃花源故事。

石守謙院士接著介紹故宮博物院所收藏的一張畫王炳〈仿趙伯駒桃源圖〉,這幅畫跟宋朝關係,圖像是非常迷人的一個青綠山水,這跟張大千後來所畫的潑墨潑彩是有關係的,那種鮮豔太專業,描寫人世化田園生活,可是這裡頭的人穿的衣服跟外面的人不一樣,是當時秦朝的時候,因為動亂進來躲避戰亂,所以桃花源是一個躲避戰亂的一個地方,後來在臺灣的戲劇裡桃花源一再出現,這個所謂躲避戰亂也是息息相關的事情。

這張畫它有兩個要點,在桃花源裡頭的那個世界,有個人世化的田園生活,第二個就是高士的追尋,從永遠的失落到樂觀的期待,所以這張畫給了我們一個非常正面的一個意向,桃花源是可以取代的。

翻開國文的作品集,宋朝蘇東坡的作品非常非常的多,他是個樂觀的人,之所以樂觀就是因為他想哪一天他有幸運,他會找到桃花源,讓他能夠到桃花源裡頭去過日子,在替王詵〈煙江疊嶂〉寫的一首詩講說:「桃花流水在人世,武陵豈必皆神仙」。

蘇東坡雖然是名氣很大的文人,不過他的一生,後半輩子是很辛苦,辛苦來自於什麼地方呢?朝廷。文人有一個麻煩就是黨派之爭很厲害,讀書人做了官以後,鬥爭不比平常人差,蘇東坡是跟王安石作對的那一派,他沒有站對派,王安石那一派比較有勢力,宋神宗變法就是王安石推動的,蘇東坡是另一派所謂的保守派,他從開封被調到外頭去當官,被貶了好幾次,貶到外頭做官還不打緊,經常還有密探跟著他,向中央彙報,說他現在過得好不好,在他作詩裡頭去推敲有沒有在罵政府,類似這樣子的事情很多,所以蘇東坡後半生都是處在這種非常緊張的這個生活,其實並不輕鬆,可是很難想像的,他得到後世人的敬佩,可以說在文化史最受尊敬的一個、最受喜愛的一個。

臺北故宮收藏一張王蒙的畫叫〈具區林屋〉,王蒙畫了一幅山水畫送給他的醫生朋友,是蘇州很出名的沈姓醫生,這張畫,描繪蘇州旁邊有個太湖,一個人坐在樹林裡頭,旁邊就是水岸邊,在那裡沉思,這個就是所謂的典型的隱居,一個像神仙洞府一樣的隱居。

王蒙畫的〈葛稚川移居〉,葛稚川是一個仙人,在這個道教故事裡頭,大家都聽過成語「一人得道,雞犬升天」,就是講葛稚川的故事;葛稚川要升天當神仙,他不自私,他連妻子小孩、狗、雞都帶著去,連他們家的一隻牛也帶著上天,這就是雞犬升天;這是王蒙用來祝賀沈醫師要搬家的一個高雅的禮物;倪瓚這張畫〈竹軸〉也是畫給沈醫師的;鑽研中國藝術史和東亞藝術史的石守謙院士的人生經驗,沈醫師是哪一科的不知道,但他一定是蘇州一個非常的成功的醫師。

倪瓚畫的〈獅子林圖〉,稍解懷鄉之思,也是暫時的一個安慰,獅子林最出名的就是有一堆石頭所疊出來的假山,倪瓚是傳奇性非常高的人,這個人故事很多,他是一個有潔癖,是一個非常不耐煩、討厭庸俗的人。很可惜的,倪瓚後半輩子從元朝末年開始動亂之後,就離家逃亡,浪跡天涯躲軍閥找不到的地方,餐風露宿非常可憐,他非常想要的桃花源也一直沒有追尋到,最後病死在外頭的朋友家裡。

蘇州是中國庭院最多的一個地方,可以看到「獅子林」,庭院裡頭曲折的山洞的一種變化,還有「環秀山莊」裡的假山和山洞,仿佛若有光的巧思,以及「拙政園」柳蔭路區看到不同的景色,庭院裡充滿了桃花源意象的轉化,他們叫做小桃源。

朝鮮安堅所畫的〈夢遊桃源圖〉,有像太湖石的那種奇怪的山峰,是一個他所瞭解的桃源,其實是一個仙境;在韓國的歷史上可以說是最古老的山水畫,也是非常重要的寶貝,可惜不在他們自己國家,現在日本天理大學收藏,這是當年豐臣秀吉去攻打朝鮮的時候,被他們掠奪過去的一個藝術品,這個藝術品非常非常重要,如果你想要認識一件韓國的國寶的話,那麼這一件就是一個最好的選擇。

現在韓國的影視界這麼發達,歷史劇非常好,他們曾經做了電視劇《師任堂》,就是用安堅的山水畫做背景製作的一個又一個電視劇的傳奇故事。

安堅的畫裡沒有人,他想強調桃花源世界的一個虛幻性。有一天晚上,他做夢,夢見他跟一群朋友到了一個很漂亮地方,他醒來之後非常高興「哎,這就是桃花源啊!」這就是夢遊桃源由來。

〈夢遊桃源圖〉的主人叫安平大君,就是國王的兒子,宮廷鬥爭都很慘,他就建造了這樣的一個書房,叫做「武溪精舍」,打算要讓他的敵人們知道他現在只想要在這裡隱居讀書,一點政治野心都沒有,不過他的敵人可不這樣想,在「武溪精舍」建完不久,安平大君就死於鬥爭被殺,所以他最後還是沒有能夠到桃花源去。

桃花源的意象還傳到了日本;在京都北邊的山中的美秀美術館MIHO MUSEUM,它是全世界、全人類的偉大的藝術品的美的集合地,收藏品的氣派是所有的亞洲的國家遠遠趕不上的;看似仙境一樣的地方,它營造成想像中的桃花源,把桃花改種日本人歡迎的櫻花,這也是最推薦的日本景點之一,在1997年建成,由宗教團體「「神慈秀明會」委託世界著名建築師貝聿銘操刀設計,貝聿銘生長在非常富裕的一個家族,小時候就住在獅子林,所以蘇州的庭園對他來說是一個非常重要的靈感來源。

貝聿銘的桃花源,走過山洞的洞口再回頭一看,仿佛若有光的隧道,有奇異的光線,這個建築是日本的民居的一個典型的結構,卻混合了中國日本印象,「設計的終點作為桃花源世界裡頭的核心!」不禁讓人想起陶淵明的故事裡頭的核心是『秋熟靡王稅!』當你秋收了以後不用繳稅,就是沒有政治力,對於陶淵明來說這是政治力見不到的地方,這是桃花源世界之重要核心的價值。

黃春明先生是臺灣最重要的文學家,他是陶淵明的朋友;黃春明的一本書裡頭就有一篇文章叫「陶淵明先生,請坐」。他夢裡頭夢見陶淵明,陶淵明來找他,他就請陶淵明喝XO酒配豆腐乳,他認為這是臺灣招待客人最美味的美食,陶淵明居然非常欣賞他,他夢裡頭都還是夢見陶淵明,黃春明於是做一個兒童戲劇叫〈新桃花源記〉,1995年就做好了,後來演了很多次,他認為這個要從下一代開始做,所以他還寫這書給小孩念、寫劇本給小孩子看「小李子不是大騙子」,小李子跟大家講說他去了桃花源,大家都說這傢伙是個騙子,他說不是,他真的去了桃花源。

臺灣人對於桃花源是有感覺的;1970年代有一個很出名的戲叫做〈武陵人〉,張曉風寫的,1980年代另一個賴聲川寫的〈暗戀桃花源〉,這兩部戲都在講桃花源就是個追尋,這個夢是不可能存在的。

但是,黃春明就不一樣,他劇本裡最動人的兩句話,第一句話說,桃花源不用找就在我們這裡、我們的村子裡,這一塊土地就是桃花源,那我們應該怎麼樣?他說這個希望,我們要自己建設,這就是一個非常有意義的想法。「桃花源」是一個充滿希望的夢,石守謙院士殷殷期盼,即使我們今天不是身在其中,但是可以追尋得到,所以我們要去建設它,攜手努力為桃花源添加故事。