(中央社訊息服務20240617 15:10:57)工作如其人、品質為其證;件件工作反映自我、凡經我手必為佳作…不是努力成為一個成功的人,而是努力成為一個有價值的人(Strive not to be a person of success, Rather a person of value.)…李德財院士

5G的時代,是一個全新的AI數位世界;聰明的網路「用路人」對於網路世界知多少?曾擔任「資安科技跨國合作研究計畫」(iCAST)總召集人的中央研究院李德財院士提醒社會大眾,面對網路訊息的態度是零信任Zero Trust,一律驗證,「任何免費的服務,其實都是有代價的!」

李德財院士分享科技經驗說,現代數位公民,必須具備三個認知:1.網路「不方便」的機制,其實是為了保護你(安全區);2.認同可溯源的數位身分識別機制;3.懂得「識假」且不散布不實訊息。以及三個數位安全自覺:1.免費的服務,其實都是有代價的;2.理解網路中介者是誰?值得信任嗎?3.個人數位資產是「雞蛋」,應有多元通訊傳輸管道。

凡走過必留下痕跡;李德財院士提醒社會大眾,遵守網路「用路」安全守則,維護優質安全網路環境,不亂點來路不明的連結、不亂開寄件者不詳的郵件、不輕信網路訊息、不製造、不散布不實或不當內容的訊息(透過社交平台)、不傳送個資或敏感訊息、提供個資前確認網站的真實性等,進而推己及人,協助周邊科技弱勢族群,包括長輩、幼童、不明其道的朋友,以善盡個人社會責任。

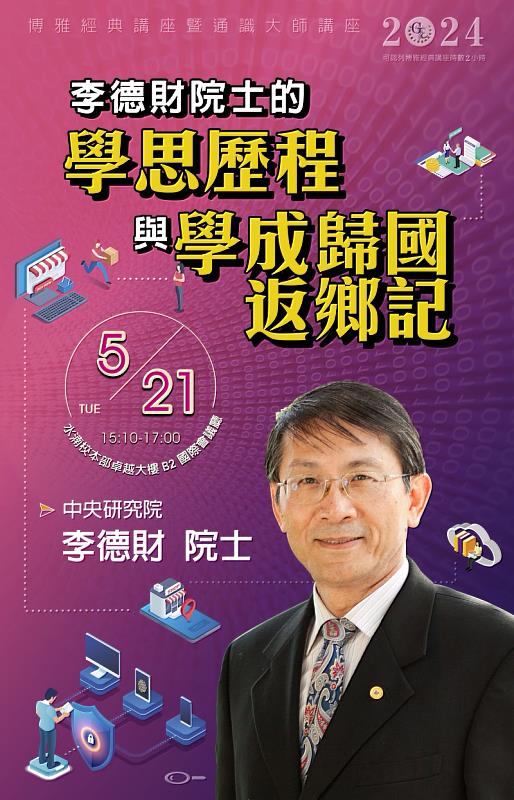

財團法人高等教育評鑑中心基金會董事長李德財院士,於5月21日下午獲邀到中國醫藥大學水湳校區卓越大樓B2國際會議廳發表專題演講「我的學思歷程與學成歸國返鄉記」,由林昭庚講座教授主持,李院士以資訊科技發展「不一樣的世界」切入主題,分享個人從事電腦科學研究領域的專業知識科技,諸如演算法學(Algorithmics)、計算幾何、VLSI佈局、網路計算、演算法視覺化、Eulerian path(歐拉路徑)、Pigeonhole principle(鴿巢原理)、Russell's Paradox羅素悖論)、「圖論的應用」、資訊安全等相關技術等,會後並開放提問氣氛相當熱絡,師生獲益匪淺。

榮獲世界科學院(TWAS)院士的李德財院士說,在Z世代成長的數位原生代(Born Digital)恐怕無法體會科技的演進與民眾生活型態變化的關連性。當我們快樂出遊拍了一大堆照片,想要跟朋友分享怎麼辦?壓縮的檔案太大會寄不出去,用USB又怕中毒,那需求就出來了,「Flickr」,相簿服務的公司出現,服務大家,接下來就是「網路硬碟的服務Dropbox」,自動幫你主動追蹤,新增照片該往哪裡去,創新服務變成部落格伺服器,這個演進的過程大家可以想像,也讓我們一起回顧一下。

何謂雲端服務?1996年代Oracle甲骨文公司提出「網路電腦」的概念,1997年趨勢科技「空中抓毒」的防毒技術;2002-2012年臺灣推動一個大計畫「數位典藏國家型科技計畫」,2013年行政院有雲端服務的計畫,有交通雲、食品安全雲、健康醫療雲、網路報稅、eID計畫等,影響人們的全方位生活,到了2010年AirBnB、Uber、UberEat、Uber everywhere,叫做「Uberization!」革命時代,接著是虛擬貨幣、FinTech、區塊練、純網銀等。接踵而來的是科學發展的趨勢,往資料(Data)移動了,「移碗就口」人們不再把資料下載到電腦中,而是都放在雲端了;資料科學研究興起,大數據、人工智慧,現在不僅僅在於處理資料本身,而是在於處理「資料與資料互動」的複雜度。

接下來,網路「Ubicomp普及運算」;電腦跟電腦之間的互動,啟動讓電腦能夠彼此溝通,有了「桌上出版(Desktop Publishing)的革命」;檔案跟檔案之間、文件跟文件可以相互溝通,1994年CERN科學家Tim Berners-Lee發明全球資訊網WWW,然後語意網與開放資料,資料跟資料可以溝通(JSON,XML格式),資訊自動化、創用CC(公眾授權)興起,這些名詞可以記在腦子裡面;資訊的解放,進入「物聯網世代」,資料科學(Data Science)崛起,線上教學/自學平台的成熟(磨課師MOOC,OCW),啟動「桌上製造」(Desktop Manufacturing革命,3D列印等,自媒體(數位時代民主社會部落客、Netizen、網紅崛起),資料科家/工程師/AI提問師,炙手可熱;現在最火紅的是AI的提問師Prompt Engineer,如何運用AI?問問題是一個關鍵,AI後面的引擎chatGPT會回答你,但會問問題的人是關鍵,所以培訓AI的提問師現在炙手可熱的行業。

李德財院士強調,5G時代來臨了,無人車/機、萬物聯網(IoE-People, Process,Data & Things),在歷經「資訊化、網路化、行動化、雲端化、智慧化」五化的時代,軟體扮演著一個不可或缺的角色。

李德財院士回顧,1971年台大電機系畢業,服完兵役在台大擔任一年助教後,於1974年到美國伊利諾大學香檳分校留學,入學兩星期,就得參加碩士資格考試General Exam有4科,其中一科Logic Design沒有考過,英文惹的禍,把Switching Theory裡的0和1搞錯了,被要求補修大學部的課,正好有一位韓國籍從IBM來的訪問教授擔任該課程的講授,他看到學生上課名單中有幾位研究生,便要求說:「你們這幾個研究生不能跟其他大學生一樣,你們一定要做期末書面報告」!該報告因有創新結果,成為我第一篇國際期刊IEEE論文(1976年發表),或許就是所謂的「塞翁失馬、焉知非福!」

李德財院士接著開心地回憶「See you tomorrow」的求學故事。他每天傍晚時份都會去跟指導教授(美籍義大利裔)Franco Preparata做研究進度報告,每每告一段落,指導教授就跟他講:「OK, see you tomorrow」。不明究理,第二天又去報到,幾年下來(週末除外)每天都出現在教授的研究室,按時地「see you tomorrow」持續到1978年畢業至西北大學任教。

畢業20年以後,1995年,李德財院士已在西北大學任教多年,他幫指導教授Franco Preparata舉辦一個生日surprise party,邀請Franco Preparata到西北大學演講的同時,也把他的家人、以及以前指導過的學生從各地找回來到芝加哥聚會。Franco Preparata教授和其家人,都非常高興!在晚會上,大家回憶當年在伊利諾大學的校園往事和感想,我跟同學們分享我的故事:「Franco 教授跟我討論研究相關問題的結尾都會告訴我,see you tomorrow,我都很認真地於第二天報到,其實當時我很辛苦,除了週末以外,每天都得為第二天要討論的主題傷透腦筋!」我說:「Franco,不知道您是否也覺得很厭煩,這個學生怎麼天天都來?」我把這個放在心裡廿年的秘密講出來,同學們聽完這段軼聞之後,哄堂大笑,還打趣說「還好Franco沒說see you later」;各位知道see you tomorrow的意思就是今天到這裡為止bye bye。一個外國學生,就這樣不清楚美國人的習俗,鬧了笑話。不過也因為「天天報到」,也讓我三年內就把我的碩士論文、博士論文都搞定。

李德財院士介紹,電腦科學Computer science的真諦: *是否所有的問題都可用電腦解決? *探討一個問題是否能用電腦解決是計算理論(Theory of Computation)最基本問題 *探討一個問題如何電腦解決是演算法學(Algorithmics)的議題 *解題方法(演算法)-除了正確之外,講求效率 *人類解決生活的問題-求真、求善、求美

一般來說,電腦為「解決」問題的工具,是電腦程式的運用;但是,一個問題通常有不同的「解決方案」,諸如排序問題、資料搜尋問題、路徑規劃問題、工作排程問題,況且不同的解決方案就會有不同的「解題流程與成效」,不同解題流程就有不同的資源(時間與空間)需求,對每個特定問題尋找最佳的「解決方案」,演算法是研究學者的目標,講究的是「程序」、「運算邏輯」以及「驗證」,證明其正確性。

大數據時代,科技人如何因應? *巨量資料(大、快、雜、疑)時代的諸多迷思 *資料要怎麼用? *Uncertainty(errors),數據的精確性(Veracity)? *抽樣理論?(樣本=本體)民意調查、疫苗臨床試驗都靠抽樣,重視抽樣方法與有效度 *多元多樣化的資料Unstructured Data, Linked Data, Effective ETL (Extract-Transform-Load),tools + Analytic tools + Prediction tools + Decision-Making tools *機器學習/深度學習/AI

資料的「烹調藝術」;以往資料被結構化之後,變成資訊,在其中找到知識,現在已經變化到從Unstructured Data就可以連接起來了,這工具就是搜尋引擎,ChatGPT的出世,顛覆了計算機科學,很多領域都跟著顛覆,在數位時代很重要的一件事「數位足跡(資料串接)隱私問題」,前一陣子政府有一個晶片身分證New eID計畫,也是因為很多隱私與安全問題還沒解決,於是只好喊停了。

1998年,李德財院士回台灣接任中研院資訊科學研究所所長,成立TWISC資通安全研究中心,擔任「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」共同主持人,「資安科技跨國合作研究計畫」(iCAST)總召集人,同時積極培育資安人才,參與基因體醫學國家型科技計畫,開創了資訊與人文社會、生物醫學的跨領域研究,引進了「創用CC」公眾授權的模式條款,2016年擔任國安會諮詢委員,負責科技、資安政策,完成了國安會首部「資安即國安」的戰略報告,於2018年由蔡總統簽署發布,也促成了資安管理法的制訂以及國家安全法的修訂,將網際網路空間納入國家安全防護體系。在眾多同事的共同努力下,完成不少重大的政策與推動,深深體悟「成事在人」。

榮獲美國伊利諾大學UIUC傑出校友教育家獎李德財院士,2011年接任國立中興大學校長,「那一段精彩的日子」,李院士眼神有光回憶,為鼓勵扶持年輕教授教學研究,籌措500萬創始基金,2012年設立了「懷璧獎」,已經進入第13年了,還設置「興人師獎」,選拔方式不是由教師的互評,而是由學生推薦並進行票選,選出學生心目中,教學最優堪稱楷模的教師。當年他為落實高教向下紮根,投入心力完成了台中大里高中跟台中高農隸屬於中興大學成為興大附中與興大附農,創下普通高中與技職高中同時隸屬國立大學為附屬高中的首例。為整合教育資源,更大力推動連結中正大學、中興大學、成功大學及中山大學成立台灣綜合系統大學(正、興、城、灣),現在仍繼續運作。

「教育是人類升沈的樞紐;」李德財院士對福智文教基金會日常老和尚所言感受深刻,他在校長任內重視學生品格教育,親自參與教師生命成長營、「中興湖文學獎」,校園舉辦的「世界蛋品日-聖蛋節活動」及各種球賽,與學生社團交流互動熱絡,在EMBA校友會支持並配合政府在學校後方旱溪的整治,於2014年完成了「興大康堤」的環境美化工程,現在已成為「興大康橋水岸公園」,那裡有人釣魚、划船,還有人唱歌、演奏,提供了市民一個親子休憩景點。李院士很欣慰地說,他秉持的「件件工作反映自我,凡經我手必為佳作」、「工作如其人、品質為其證」信念,Every job is a self-portrait of those who did it. Autograph your work with quality。此理念一直留存在李院士服務過的單位,中研院資訊所、中興大學、國安會、還有高教評鑑中心基金會。

榮獲台大2022年第17屆傑出校友獎的李德財院士,兩年前受邀回母校電機系畢業生演講時,講一句話勉勵佼佼者學弟妹,「不是努力成為一個成功的人,而是努力成為一個有價值的人Strive not be a person of success, Rather a person of value;」選擇一種紮實的方式關心社會,擇汝所愛,關心世界。

面對一個全新的AI數位時代,李德財院士在演講結束前,以「開創自己的未來」鼓勵聆聽學子,「坐而言不如起而行Do, Don't just Talk!」DO有三種,第一個「do」,Do what you HAVE NOT DONE before,做你之前未曾做過的,是成長;第二個「do」,Do what you are NOT WILLING TO DO in the past」做你會,但不想或懶得去做的,是改變;第三個「do」,Do what you DARE NOT DO to date」,做自己之前不敢做的,是突破。能自我超越,《人生各自精彩》!