台灣慢性病之王「三高一低」,其中「低」即是「低骨密」,骨密度過低將進而造成骨質疏鬆症的發生。民眾應多加關心自己和身邊長輩的健康狀況,以實現「骨鬆早篩檢,骨折不出現」的理念,避免更多因骨質疏鬆而引發的骨折遺憾。

你是否觀察過家中長輩的身形變化,若出現「駝、矮、痛」,如身高縮水 4 公分、嚴重駝背、發生背痛症狀等,就要提高警覺「可能是骨質疏鬆症」,並趕緊帶長輩就醫治療。

注意「駝、矮、痛」3 症狀

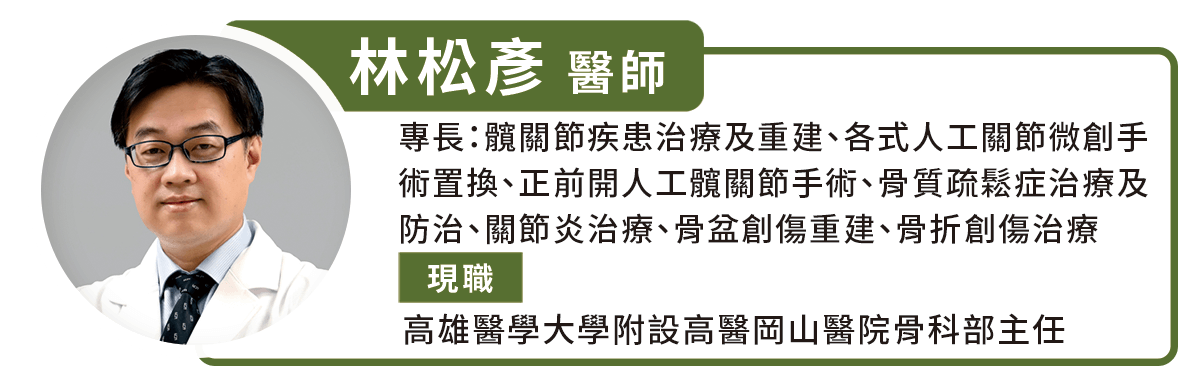

中華民國骨質疏鬆症學會秘書長暨高雄醫學大學附設高醫岡山醫院骨科部主任林松彥分享道,曾經收治過一位 60 歲的女性患者,來就診時已經發生骨折,並確診為骨質疏鬆症。

在替老婦安排 DXA 骨密度檢測時發現,「婦人的骨密度 T 值已呈現-4,遠低於-2.5 指數,且多處壓迫性骨折,屬於相當嚴重。」這讓林松彥不禁感慨,在傳統思維中,駝背、變矮、下背痛皆屬於正常老化現象,「因此這些身體的警訊經常會被年紀較大的患者忽略,進而沒有主動安排骨質密度檢測的意識」;同時,也因現代人生活繁忙,鮮少時刻關心家中長輩身形、健康變化。

林松彥呼籲民眾,平時多留意身邊年老長輩身體發出的健康警訊,若外觀明顯出現「駝背、變矮、下背痛」3 大症狀,請立即主動安排骨密度檢測,若確診為骨質疏鬆症也要督促長輩持續規律接受藥物治療。

骨質疏鬆症將增加脆弱性骨折風險

根據國家發展委員會數據顯示,推估台灣將在 2025 年邁入超高齡社會,中華民國骨質疏鬆症學會 2024 年公告之《亞太地區骨質疏鬆症長期接續治療共識 (Asia-Pacific consensus on long-term and sequential therapy for osteoporosis)》指出,骨質疏鬆症將增加脆弱性骨折風險,據調查顯示,亞太地區此類骨折的負擔尤其嚴重,預測顯示髖部骨折人數將顯著增加,從 2018 年的 112 萬 4,060 例增加到 2050 年的 256 萬 3,488 例 1。

根據統計調查,台灣 65 歲以上的民眾發生一次以上的脊椎體壓迫性骨折,女性佔 19.8%,男性則佔 12.5%,而更年期的婦女骨質疏鬆症的盛行率約為 30% 2,足以見得骨質疏鬆症更為台灣全民健康未來高度隱憂。

骨鬆性骨折留下的後遺症無法完全康復補救

林松彥指出,大多數患者直到發生骨折後才發現自己早已罹患骨鬆。然而,骨鬆性骨折對生活的影響非常嚴重,除了可能導致行動不便,嚴重者甚至無法自理。

林松彥更表示,一旦骨質疏鬆性骨折,患者留下的併發症是完全無法補救的,「即便擁有再高深的手術技術,但面對骨質疏鬆性骨折,也沒辦法達到穩定的固定,這些患者無法早期康復、活動,進而發生無法補救的後遺症及併發症。」

「預防性治療」才是王道

林松彥說明,最有效避免骨鬆性骨折以及其帶來的後遺症,即是還沒發生骨折前,先行檢測出骨密度的異樣,加以預防骨折的發生。林松彥舉例,「低骨密」無法如同「三高」一般,在一般健康檢查中以抽血、量血壓等方式,輕鬆掌握自己血壓或血糖狀況;骨質疏鬆症相對為「沉默的疾病」,若無發生骨折將很難察覺。林松彥醫師坦言:「當你已經有症狀的時候,已是相當嚴重的骨質疏鬆症。」

林松彥強調,國人應要在早期骨密尚未流失之前,就定期接受 DXA 骨密度篩檢,持續追蹤、早期發現、及時治療。臨床上骨質疏鬆症的診斷標準是以「雙能量 X 光吸光式測定儀」(DXA) 數值作為判斷,只需要「躺著測」5 至 6 分鐘的時間,即可得到一份完整的骨密度鑑定資料,甚至施測一次 DXA 的輻射暴露劑量,一般少於 10μSv(微西弗),僅約為一張胸部 X 光片的 1 至 4% 3,民眾帶著去尋求專業骨科醫師診斷,並依據 T 值給予治療或是飲食生活建議。

T 值若在-1 與-2.5 之間,表示骨質正在逐漸流失、骨密度已變低,若 T 值低於-2.5 就確診為骨質疏鬆症。林松彥醫師提到,目前全台各醫學中心及部分醫院診所皆有 DXA,民眾可於中華民國骨質疏鬆症學會官網查詢到「骨鬆友善機構分布圖」及「台灣 DXA 分布圖」,輕鬆了解到何處可以洽詢施測 DXA 骨密度檢測,既方便又快速。

文 / 賴以玲 圖 / 楊紹楚

諮詢專家:中華民國骨質疏鬆症學會秘書長暨高雄醫學大學附設高醫岡山醫院骨科部主任林松彥

資料來源:

1. Asia-Pacific consensus on long-term and sequential therapy for osteoporosis

2. 【三總研究成果】應用人工智慧翻轉骨質疏鬆篩檢,開發骨質疏鬆篩檢新模式

3.高雄榮總《醫訊》2023.01

延伸閱讀: