(中央社訊息服務20231023 10:58:39)治療心血管疾病的重要醫材血管支架,材質有革命性的研發!成大材料科學及工程學系特聘教授洪飛義團隊結合鎂(Mg)與聚乳酸塑料(PLA),研發出全新材料PLAM,植入人體後不僅可以完全降解吸收,過程中又能以攝影追蹤,可彌補目前臨床上金屬支架無法降解,塑料支架卻又無法追蹤的缺點,目前即將進入動物試驗階段,為台灣積極發展醫材科技注入強心針。

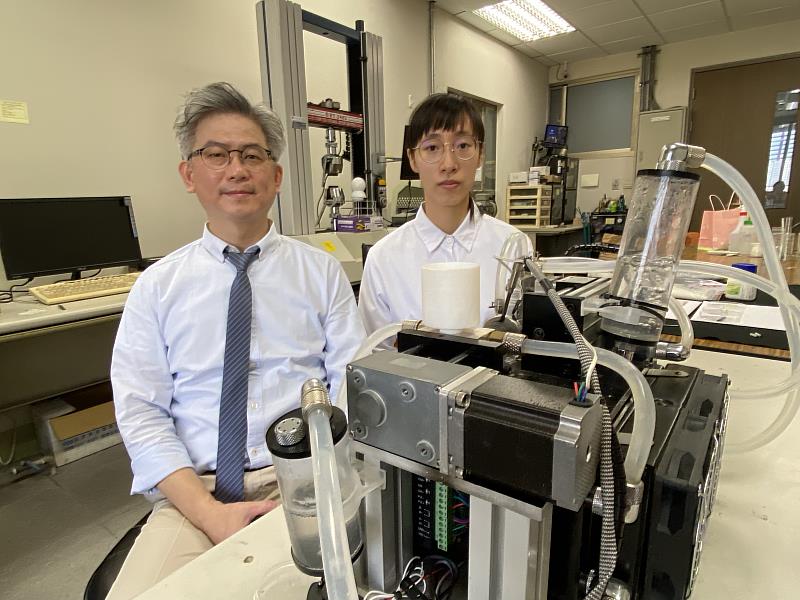

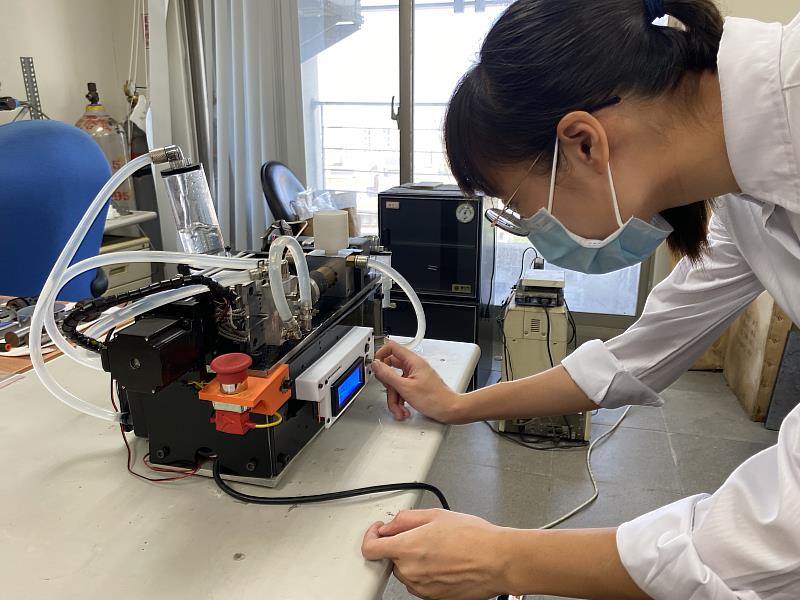

「這項創新材料如果未來能夠進入市場,不僅能做為血管支架,在骨科等醫材上,也可以很好的被利用。」洪飛義對這項研發感到振奮;在多年努力過程中,成大團隊與高雄榮總心臟內科主任郭風裕合作,了解臨床上的需求,並由國立嘉義高工機械科自主設計製造精密微型射出機,以高效率做出成品,兼顧市場與產業。

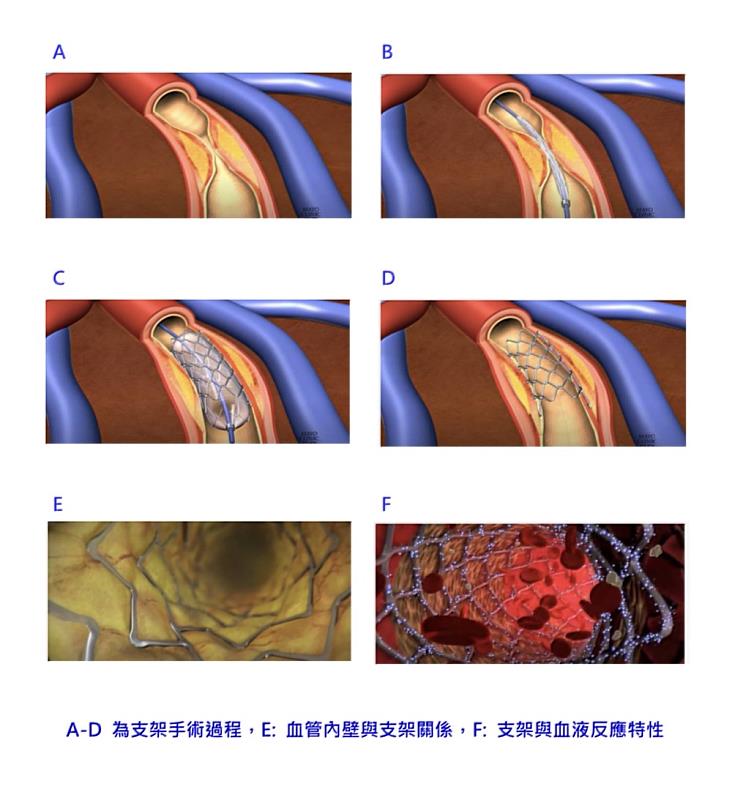

洪飛義表示,血管支架是重要的醫材研發,讓許多心血管疾病患者免於開大刀,就能獲得治療,目前臨床上以不鏽鋼、鈷鉻合金及鎳鈦合金等金屬製成,但缺點是植入人體後,就要跟著患者一輩子,因為是異材質,對於逐漸老化的血管,有出血、影響免疫等風險。

他表示,醫材界也嘗試以PLA材料製作血管支架,具有極佳的降解性,一段時間後就被人體吸收,不影響血管彈性,但是術後卻無法以X光攝影追蹤,業者以黃金粉末畫點標記,但仍容易脫落,市場反應並不好。

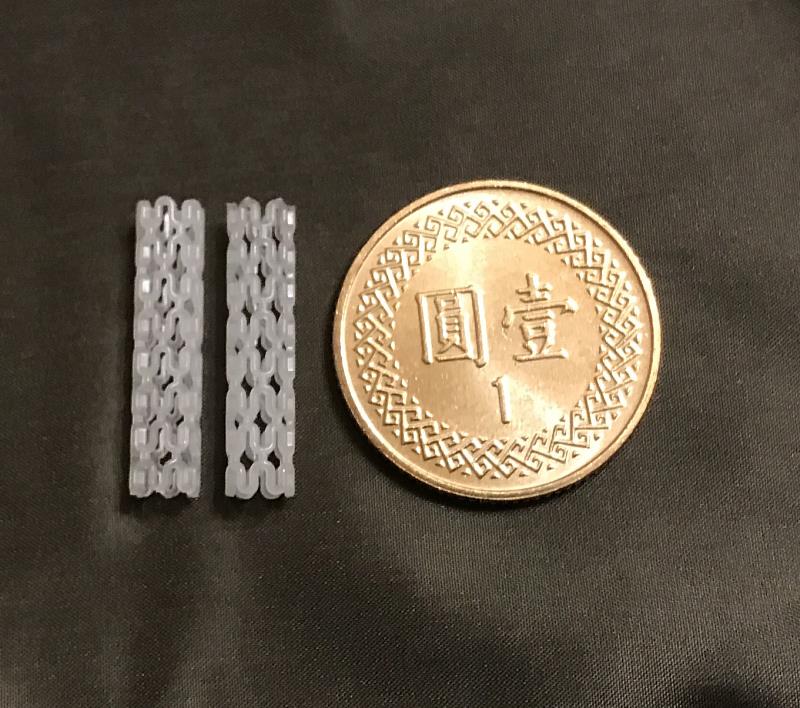

洪飛義與實驗室博士生黃嫈庭等組成的研究團隊,從黃金粉得到靈感,使用可以被人體吸收的鎂,先在粒徑約20微米的鎂粉表面,鍍上奈米磷酸鹽陶瓷膜 (600nm),再摻入聚乳酸塑料,形成PLAM,以精密微型射出機,製造出PLAM血管支架材料,支架主體是PLA,內含鍍奈米膜的鎂粉,因此是可降解、又能被攝影偵測的創新性植入性心血管支架材料,具全球創新性,目前相關技術已在申請專利中。

洪飛義表示,鎂目前也應用在骨材上,但在降解被人體吸收的過程中,會產生氫氣,造成傷口鼓脹,無法用於血管支架,同時鎂金屬本質之延伸性較低,不容易被加工成支架,導致鎂金屬支架外型設計受到侷限。

但鎂粉包覆奈米磷酸膜,可大幅減緩降解速度與析氫現象,當鎂粉的鍍層降解後,鎂粉才會開始降解並釋放出鎂離子,最後,PLAM血管支架會變成多孔質結構,持續被人體降解吸收直到完全消失,三段降解過程約18個月,而因為有鎂的存在,在PLAM完全被吸收前,醫師都可從攝影中看到鎂的粉末,以追蹤療效。

而鎂離子不僅是人體需要的成分,同時可以形成偏鹼性的環境,中和聚乳酸塑料的酸性,並能抑制發炎,效果多重。洪飛義指出,鎂運用在醫材上,成大實驗室累積多年努力成果,探討應用領域包含牙科與骨科,對鎂金屬的物理與化學應用性質具有經驗,特別是在體內的降解機制。

而PLAM材料關鍵技術有三,1、不是塊材,而是選用圓球形鎂粉,由於金屬鎂細粉具有危險性,經表面鈍化後可提高安全性,再進行粉體表面的奈米磷酸鹽薄膜處理,而獲得奈米鍍層鎂粉 (陶瓷膜包覆鎂金屬),2、 在PLA塑料中加入奈米鍍層鎂粉形成PLAM,把兩種材料混合在一起需要考慮很多條件,包含兩材料混合比例、兩材料密度差異、混合後均勻度,以及兩材料界面親合性等參數,從而以精密微型射出機在最佳化的擠壓溫度與速度條件下製造PLAM支架材料,3、 PLAM支架材料之物化與體內外試驗,包含力學試驗、降解機制、以及動物試驗等。

洪飛義表示,PLAM就產品特性而言,兼具機械,材料,醫學跨領域專業。後續,將把微型射出機持續升級外,並與醫師合作跨進臨床應用,嘉惠心血管病患。