曾建翰》美國打敗中國?從科技史與偏見評論西方新書(2/2)

圖片為作者提供

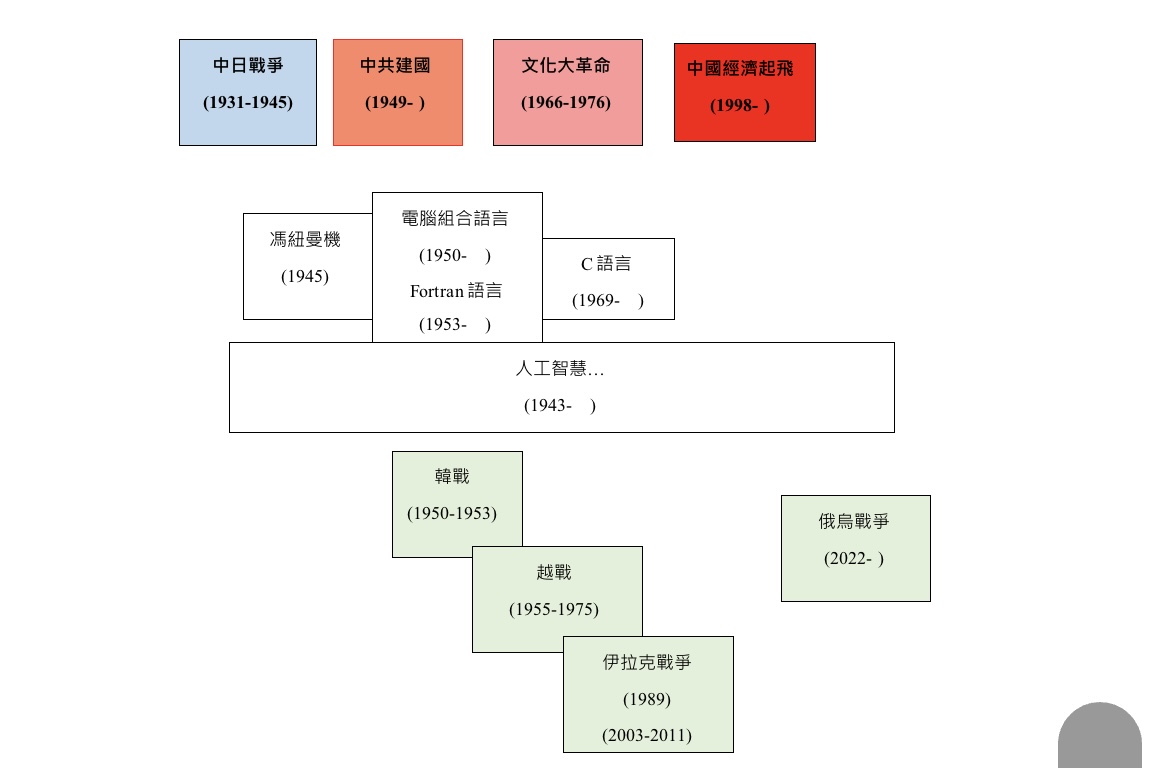

【聚傳媒曾建翰專欄】也許有人說工業革命從高斯死前100年就開始,西方應該從此大幅超越中國,但是相應的數理哲學理論還未完備,如果此時中國要追趕,還有可能超前。但是到高斯死的這一年,中國已經是數理落後地區,沒有20-30年的完整教育體系,基本上已經追不上西方。隨後10年,馬克士威爾的電磁理論完備,西方的工業實力進入嶄新的電氣時代,此時的中國,從科學建構的工業經濟實力上來比,可以說是完全落後。不論鴉片戰爭有沒有開打,中國清朝政府已經輸定。高斯的學生黎曼,建構非歐幾里得的數學,這造就60年後的1915年,愛因斯坦提出廣義相對論。更不要說,1900年後量子力學的發展,這些都是後來電子通信、計算機科學的基石。我們如果列出相應的時間,會更加感受到差距。

愛因斯坦提出狹義相對論的1905年,日俄戰爭在中國的土地上已經開打了一年多,造成了巨大傷害。附帶要說的是,愛因斯坦在1905年有三篇文章,另外兩篇是關於光電效應和隨機運動的理論。這兩個理論間接證明自然界中的確有微小粒子,有電子原子分子等的存在,經由思想的實驗推演而非單純的實驗觀測(有興趣的人可參閱Rovelli寫的Reality Is not What it seems)。1921年中國共產黨在上海成立,愛因斯坦也在這年來到中國上海。大家可以讀讀他當時怎麼評價中國人與環境。簡單說,愛因斯坦認為中國人和畜生動物差不多(https://www.bbc.com/zhongwen/trad/world-44471517)。

再來到1930年,量子力學經由波爾、海森堡、薛丁格和迪拉克的建構已經完備,西方世界雖然經歷第一次世界大戰,但是軍事經濟實力中國難及項背,可是中日戰爭已經開打,到1945年中日戰爭結束,隨後的國共內戰,韓戰,可以說,中國的發展完全受限,某種程度而言,到1960年代止,西方根本瞧不上中國這個國家。臺灣,在1895年清朝與日本的甲午戰爭之後,割讓給日本,臺灣與中國分開,二次大戰後,臺灣開始變成本書所有事件的要角。

本書花了相當篇幅,說明臺灣在1949年國共內戰後,變成蔣氏國民黨的政權,同時遷來許多中國移民。這些中國來的人在文化與種族上與臺灣人不同。隨後韓戰的爆發,造成美國決定支持蔣的政權,美援的支助下,造成臺灣的繁榮發展。於此同時,毛澤東在中國發動文化大革命與大躍進造成中國巨大失敗落後。本書有意無意指出,美國於1979年1月1日與中國恢復正式外交關係是一個錯誤,因為中國從此得到好處,有正式的管道「偷」取西方科學技術,開始對美國為首的西方進行「間諜」破壞行動。也幸好美國仍支持臺灣,造成臺灣後來能發展製造晶片,成為晶片代工的主要生產地。

這當中令我覺得不愉快的論點就是西方的援助,特別是美國的援助,不論是對臺灣或是對中國,沒有美國人,沒有西方世界,我們不可能到達這樣的水平。從我整理的科學發展角度來看,我不否認這點,但是,整個的功勞應該是教育,應該是普及的教育,人類對智慧知識的追求,以及人類成己達人的宗教胸懷,才會造成社會繁榮。該歸功的是許多科學家、科學工作者沒有藏私,將成果變成公有財。如果光憑西方帝國主義,或是政治人物的人種優越偏見,才不會造就中國與臺灣的發展。我們常常忽略蔣氏政權雖然霸道,但是對於臺灣人民的受教權是全力支持的。

從愛因斯坦來中國的1921年,到1953年韓戰結束,中國才開始有較好的教育體系,追趕了近80年,才有現在的成就。要不是文化大革命胡搞一氣,可能進步會更多。當然冷戰的結束,美國對中國政策的改變,使得中國能大力發展經濟。的確中國是該感謝這段期間的和平,以及西方的科學技術,但不可否認,這也要歸功於中國人勤勉好學的民族性。這裡如果說成完全是西方的輸出,可是如果中國不願意學習,或者只是單純的做勞動服務,不可能有現今的成就。

這本新書的作者有意無意,提說中國電子電機科學的發展,是西方不藏私,源源不絕提供給中國的結果,更有甚者的指控是:中國長期以來「偷」西方的技術,中國長久以來運用網路偷西方的技術。

書中的推論不對勁之處就在於,商業上、科技上的競爭合作,被誇大的說成准戰爭的行動,而且對手主要是中國。可以想想,西方團體中,都沒有人「偷」,沒有人刺探消息,沒有人收買對手?而臺灣被西方「教」得很好,臺灣人就不會「偷」技術,真是如此嗎?

臺灣會做晶片,所以重要,美國應該要爭奪這塊地方。清朝甲午戰爭後,日本拿了這塊地方,後來蔣介石來,拿走這塊地方,但其實臺灣是主權未定的地方(是嗎?)。況且臺灣島上有很大比例的人沒有中國血統(這讓我懷疑有製造對立的嫌疑)。這本書的作者故意忽略,臺灣島上全部使用中國字在溝通,90%的人使用漢姓。宗教、文化習性與一海之隔的中國非常相像,絕不是清朝鬆散統治,好像是中東伊拉克黎巴嫩的多文化多民族地區。這個深受儒家教化的文化,挖苦嘲笑彼此族群有之,但不會有將異族消滅屠殺殆盡的野心。臺灣與中國追趕西方科技這麼快,其實是來自自己文化中對知識追求的渴望,並不輸於西方從文藝復興後對知識的追求。

本書忽略了人類的數學發展,從埃及、希臘、印度、阿拉伯、中國,轉了一大圈,在各個民族文化中都有人才輩出,而機緣巧合下,在300多年前的歐洲開花結果,造成我們今日享有的科技文明。

本書第二部分要美國維持科技領先態勢,並且要能阻擋中國的發展。再來要聯合非中國的亞洲國家,在科技、經濟、軍事上全力圍堵中國。明確指出美國沒有在俄烏戰爭中先發制人,造成現在俄烏戰爭僵持的局面。這裡刻意簡化俄烏兩國的歷史糾葛。而俄烏的民族文化組成,與中國臺灣非常不像。再來,沒有提到如果不是美國與西方歐盟一再刺激俄國,俄烏戰爭是不用打的,而整個受苦的是烏克蘭平民百姓。即使俄國再錯,也永遠無法彌補烏克蘭平民的巨大損失。我怎麼都看不出,非得要遵從美國或是西方的思維來安定世界的必要性,特別是臺灣海峽周邊的和平,要用本書的論點來維持。

延伸閱讀:曾建翰》美國打敗中國?從科技史與偏見評論西方新書(1/2)

作者為台灣大學大氣科學博士

●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。

圖片為作者提供

【聚傳媒曾建翰專欄】也許有人說工業革命從高斯死前100年就開始,西方應該從此大幅超越中國,但是相應的數理哲學理論還未完備,如果此時中國要追趕,還有可能超前。但是到高斯死的這一年,中國已經是數理落後地區,沒有20-30年的完整教育體系,基本上已經追不上西方。隨後10年,馬克士威爾的電磁理論完備,西方的工業實力進入嶄新的電氣時代,此時的中國,從科學建構的工業經濟實力上來比,可以說是完全落後。不論鴉片戰爭有沒有開打,中國清朝政府已經輸定。高斯的學生黎曼,建構非歐幾里得的數學,這造就60年後的1915年,愛因斯坦提出廣義相對論。更不要說,1900年後量子力學的發展,這些都是後來電子通信、計算機科學的基石。我們如果列出相應的時間,會更加感受到差距。

愛因斯坦提出狹義相對論的1905年,日俄戰爭在中國的土地上已經開打了一年多,造成了巨大傷害。附帶要說的是,愛因斯坦在1905年有三篇文章,另外兩篇是關於光電效應和隨機運動的理論。這兩個理論間接證明自然界中的確有微小粒子,有電子原子分子等的存在,經由思想的實驗推演而非單純的實驗觀測(有興趣的人可參閱Rovelli寫的Reality Is not What it seems)。1921年中國共產黨在上海成立,愛因斯坦也在這年來到中國上海。大家可以讀讀他當時怎麼評價中國人與環境。簡單說,愛因斯坦認為中國人和畜生動物差不多(https://www.bbc.com/zhongwen/trad/world-44471517)。

再來到1930年,量子力學經由波爾、海森堡、薛丁格和迪拉克的建構已經完備,西方世界雖然經歷第一次世界大戰,但是軍事經濟實力中國難及項背,可是中日戰爭已經開打,到1945年中日戰爭結束,隨後的國共內戰,韓戰,可以說,中國的發展完全受限,某種程度而言,到1960年代止,西方根本瞧不上中國這個國家。臺灣,在1895年清朝與日本的甲午戰爭之後,割讓給日本,臺灣與中國分開,二次大戰後,臺灣開始變成本書所有事件的要角。

本書花了相當篇幅,說明臺灣在1949年國共內戰後,變成蔣氏國民黨的政權,同時遷來許多中國移民。這些中國來的人在文化與種族上與臺灣人不同。隨後韓戰的爆發,造成美國決定支持蔣的政權,美援的支助下,造成臺灣的繁榮發展。於此同時,毛澤東在中國發動文化大革命與大躍進造成中國巨大失敗落後。本書有意無意指出,美國於1979年1月1日與中國恢復正式外交關係是一個錯誤,因為中國從此得到好處,有正式的管道「偷」取西方科學技術,開始對美國為首的西方進行「間諜」破壞行動。也幸好美國仍支持臺灣,造成臺灣後來能發展製造晶片,成為晶片代工的主要生產地。

這當中令我覺得不愉快的論點就是西方的援助,特別是美國的援助,不論是對臺灣或是對中國,沒有美國人,沒有西方世界,我們不可能到達這樣的水平。從我整理的科學發展角度來看,我不否認這點,但是,整個的功勞應該是教育,應該是普及的教育,人類對智慧知識的追求,以及人類成己達人的宗教胸懷,才會造成社會繁榮。該歸功的是許多科學家、科學工作者沒有藏私,將成果變成公有財。如果光憑西方帝國主義,或是政治人物的人種優越偏見,才不會造就中國與臺灣的發展。我們常常忽略蔣氏政權雖然霸道,但是對於臺灣人民的受教權是全力支持的。

從愛因斯坦來中國的1921年,到1953年韓戰結束,中國才開始有較好的教育體系,追趕了近80年,才有現在的成就。要不是文化大革命胡搞一氣,可能進步會更多。當然冷戰的結束,美國對中國政策的改變,使得中國能大力發展經濟。的確中國是該感謝這段期間的和平,以及西方的科學技術,但不可否認,這也要歸功於中國人勤勉好學的民族性。這裡如果說成完全是西方的輸出,可是如果中國不願意學習,或者只是單純的做勞動服務,不可能有現今的成就。

這本新書的作者有意無意,提說中國電子電機科學的發展,是西方不藏私,源源不絕提供給中國的結果,更有甚者的指控是:中國長期以來「偷」西方的技術,中國長久以來運用網路偷西方的技術。

書中的推論不對勁之處就在於,商業上、科技上的競爭合作,被誇大的說成准戰爭的行動,而且對手主要是中國。可以想想,西方團體中,都沒有人「偷」,沒有人刺探消息,沒有人收買對手?而臺灣被西方「教」得很好,臺灣人就不會「偷」技術,真是如此嗎?

臺灣會做晶片,所以重要,美國應該要爭奪這塊地方。清朝甲午戰爭後,日本拿了這塊地方,後來蔣介石來,拿走這塊地方,但其實臺灣是主權未定的地方(是嗎?)。況且臺灣島上有很大比例的人沒有中國血統(這讓我懷疑有製造對立的嫌疑)。這本書的作者故意忽略,臺灣島上全部使用中國字在溝通,90%的人使用漢姓。宗教、文化習性與一海之隔的中國非常相像,絕不是清朝鬆散統治,好像是中東伊拉克黎巴嫩的多文化多民族地區。這個深受儒家教化的文化,挖苦嘲笑彼此族群有之,但不會有將異族消滅屠殺殆盡的野心。臺灣與中國追趕西方科技這麼快,其實是來自自己文化中對知識追求的渴望,並不輸於西方從文藝復興後對知識的追求。

本書忽略了人類的數學發展,從埃及、希臘、印度、阿拉伯、中國,轉了一大圈,在各個民族文化中都有人才輩出,而機緣巧合下,在300多年前的歐洲開花結果,造成我們今日享有的科技文明。

本書第二部分要美國維持科技領先態勢,並且要能阻擋中國的發展。再來要聯合非中國的亞洲國家,在科技、經濟、軍事上全力圍堵中國。明確指出美國沒有在俄烏戰爭中先發制人,造成現在俄烏戰爭僵持的局面。這裡刻意簡化俄烏兩國的歷史糾葛。而俄烏的民族文化組成,與中國臺灣非常不像。再來,沒有提到如果不是美國與西方歐盟一再刺激俄國,俄烏戰爭是不用打的,而整個受苦的是烏克蘭平民百姓。即使俄國再錯,也永遠無法彌補烏克蘭平民的巨大損失。我怎麼都看不出,非得要遵從美國或是西方的思維來安定世界的必要性,特別是臺灣海峽周邊的和平,要用本書的論點來維持。

延伸閱讀:曾建翰》美國打敗中國?從科技史與偏見評論西方新書(1/2)

作者為台灣大學大氣科學博士

●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。