國防部代號「慧龍專案」委由中科院建造水下無人載具測試平台,5月底在蘇澳港龍德船廠曝光,外界期望可以成為多用途水下無人載具原型艇;不過,國防部長顧立雄與媒體餐敘時指出,從事國防科技研發必須考量本身實力,如水下無人遙控載具,就超過我們目前的科技能力。換言之,「慧龍專案」就是提供水下測試的科研平台,短期不會升級到水下無人載具測試原型艇。

艇身可打開與潛艦不同 仍需評測海中耐壓深度

據指出,「慧龍專案」水下無人載具測試平台,主要是提供國內廠商自製潛艦內設備,進行測評認證的平台,通過此平台認證,未來可安裝在潛艦國造後續艦內,對提高國造潛艦自製率有很大的幫助。

因此「慧龍專案」艇身壓力殼與潛艦焊接成一體不一樣,設計是可打開艇身依測試項目不同,更換內部測試設備。目前慧龍水下無人測試平台,是要靠海上工作船用吊載施放入海中,透過特殊纜線與資料連結的電纜來測試其壓力殼的耐壓深度,究竟能夠放到海中多深才會漏水的極限深度;為防萬一,慧龍水下無人載具測試平台先會在蘇澳軍港內進行深度測試,待一切穩定達設計標準後,才會逐步移到蘇澳港外附近海岸邊進行測試。

慧龍水下無人載具測試平台會先在蘇澳軍港內進行深度測試。圖為台船試研製潛艦壓力殼船段進行水下爆震測試。(讀者提供)

慧龍水下無人載具測試平台會先在蘇澳軍港內進行深度測試。圖為台船試研製潛艦壓力殼船段進行水下爆震測試。(讀者提供)

潛艇外型卻不具動力 無法當水下無人遙控載具

「慧龍專案」編列36億6830萬元,預定今年底完成平台測評結案,該案是以前瞻及關鍵技術研究委由中科院進行建造大型水下無人載具測試平台,而中科院是以「XJ09125PF24-CS載具結構體設計、製造、裝備組裝暨測試支援案等1項」的標案,由龍德船廠得標,打造結構體規格為全長30公尺、寛3.6公尺,採雙殼設計(內壓力殼長度20公尺),高度包含帆罩頂為6公尺;其結構體內部空間可裝置除了具巡航、聲納偵測等各項裝備,更重要有維生與環控設備,以及兩具魚雷管控制裝置功能,其目的是要測試由中科院自主研發的潛艦聲納等偵蒐系統,但從其測試的設備,一度被外界解讀是為水下無人遙控載具作準備。

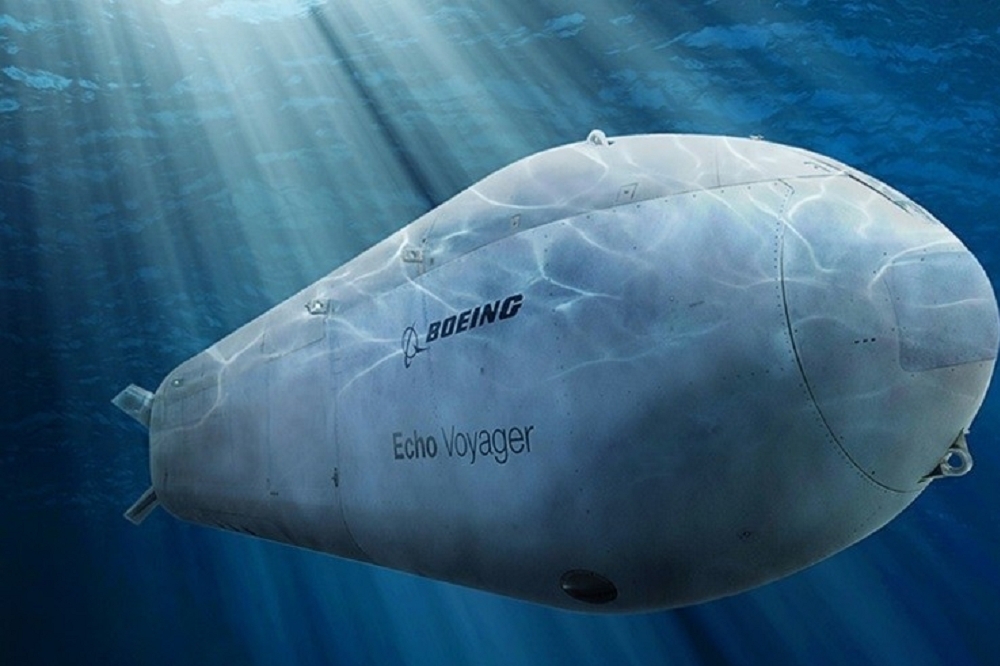

雖慧龍水下無人測試平台的外型與內部設備看似微型潛艇,但沒有動力來源無法成為微型潛艇,更與美國波音公司研發的大型丶具攻擊性的「殺人鯨」無人潛艇有極大的差異,所以國防部長才會說明,目前我們還未具備研發水下無人遙控載具的能力。

慧龍水下無人測試平台的外型看似微型潛艇,但沒有動力來源無法成為微型潛艇,與美國波音公司研發的的「殺人鯨」無人潛艇(圖)有極大差異。(取自波音公司)

慧龍水下無人測試平台的外型看似微型潛艇,但沒有動力來源無法成為微型潛艇,與美國波音公司研發的的「殺人鯨」無人潛艇(圖)有極大差異。(取自波音公司)