閱讀過我出版的《擡頭苦幹》一書的讀者,應該都認同:我是因受益於他人慷慨改變人生的幸運者!每回想啟發我在二十五歲創業之初就參加救總的參訪團,到泰北關心美斯樂華人的生活面貌並學會募集資源;爾後三十歲開始投身公益,關心僑外生新移民,持續至今,足跡遍及東南亞多個國家,並在緬甸偏鄉設立圖書館,都無比感恩。

許多歷程呼應了在香港上小學時,佛教課程中提到的「自利利他」精神,「付出不一定是失去,而是換一種方式回來」。也有人說,「人世間的因果往往是以有形換無形(福報健康),無形換有形(財富功名)」。

我從小習慣助人,不為什麼就是因為看見,也因為我是在社會及別人幫助下長大的孩子,在不斷地移動,適應融入當中,不斷付出讓我有了成果,給我的安穩,也昇華了自身生命的價值。

「一方土養一方人」,我在台灣升學創業生活的二十七年歲月中,一切就如我青少年時期的盼望出現,年少時某日和家人在深圳吃飯,因為大人的話題實在無聊,偶然我在某一間新華書店所看到的一本書《理想的人生》其描述的情境,影響鼓勵我!探究中慢慢的實現了,有賴此書一路引領我,提醒我不管能力是否足夠,所處的狀況,都盡量以成為樂於分享的人為目標。榮幸收到時報出版《有感染力的慷慨》這本新書的推薦邀請,讓我發現此本好書,有許多值得我們細味品嚐的部分,相信透過閱讀,讀者們會更明白「不以善小而不為」,甚至會如我當年一樣,從書中獲得重大啟迪,成為迎向豐盛人生的學習寶典!一起讓善不斷循環!

成為一座橋 連結兩地 也連結彼此的心

最近有幾位香港的新移民來訪,他們的背景包括曾經擔任過區議員、律師、大學講師,還有專業人才,交流中建議:「著重於如何認識台灣這塊土地,深入各地看見她的好,並找出自己在這裡可以發展的優勢,找出適合自己宜居的城市,加上扶輪社等團體,甚至到大學修一下課程,廣結善緣開展新機,追求落地生根,更靠近幸福。」他們都相當的認同,對我而言,成為這些香港精英族群的生活顧問,相當榮幸,也是始料未及!

參加汐止夢想社區舉辦的2024印度文化節,表演相當精彩,大家無比讚嘆吳德朗老師及這些籌辦的工作人員,令人好奇是多麼強大的意志,才讓這些活動不斷地延續二十多年!

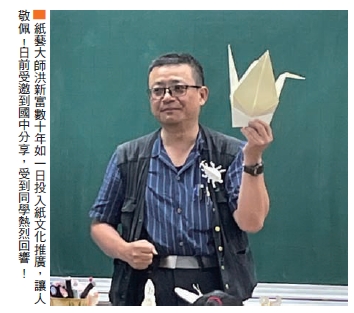

上學期贈送燈籠給女兒的班上同學,獲得老師與同學的熱烈迴響,5/1再安排洪新富老師到女兒的學校演講,練習如何用紙做出各種的玩具,三個小時的互動毫無冷場,大家不亦樂乎,讓我們窺見大師風采,也發現有時候我們小小的付出,收穫可以超乎預期!

(本文作者李三財為家扶基金會扶幼楷模、教育部第三屆全球留台傑出校友、就諦學堂創辦人)