面臨外科手術的病患往往想問醫師「到底會怎麼下刀」,希望知道自己可能面臨什麼樣的手術過程,但即使醫師透過各種檢驗圖像解釋,往往還是有力不從心之處,病患也聽得霧煞煞,台大醫院團隊為幫助患者與醫師溝通、也為了保留急、重、難、罕病徵手術的重要教學資料,為患者建立 1:1 的 3D 建模影像,並導入「元宇宙」概念,讓患者能透過 VR「看到」自己的病。

37 歲的唐小姐是台大醫院「元宇宙手術模擬平台」的起點、也是首例收治個案,近一年前因右上背部疼痛與右手臂酸麻,在美國經檢查發現一顆 5.1 公分的纖維樣瘤,且已侵犯到第一到第三對肋骨,且腫瘤緊貼右手鎖骨下的動脈、靜脈與神經叢,手術稍有不慎,就會導致右臂癱瘓。

3D 建模幫患者了解病情

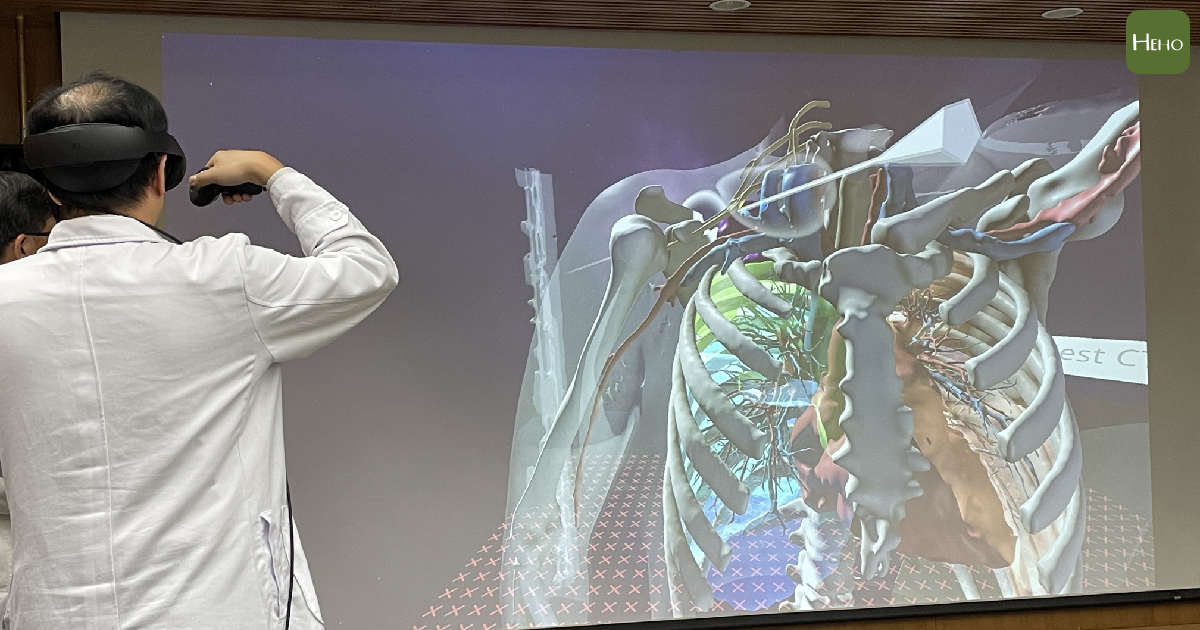

唐小姐說,台大醫院外科部主任陳晉興看到她的 CT 和 MRI 影像時眉頭緊蹙、久久不發一語,並告訴她這個手術難度很高,但接著告訴她,可以用 3D 儀器把腫瘤神經都展示出來,手術前用 3D 透視的方式,把腫瘤和周邊骨骼、血管、神經等位置展示出來,她才第一次知道腫瘤的位置長這樣。

此外,唐小姐表示,團隊做出的 3D 透視建模不只讓她看到自己的腫瘤位置,醫師也用那個圖告訴她團隊會怎麼下刀、怎麼切開、怎麼把腫瘤拿出來,「讓我對手術理解、對手術信心提升幫助非常大,對病人與病人家屬手術前判斷有很大幫助,甚至可能降低醫療糾紛發生可能性」,術後 3 個月她也已經能像以前那樣彈奏最喜歡的鋼琴、也能像以前一樣開車接送孩子。

3D 建模打造「數位孿生器官」

陳晉興說,纖維樣瘤即使在大型醫學中心,一年也不見得能遇到 10 例,屬於相當少見的病徵,且藥物治療、化學治療的效果都相當有限,最有效方案是手術切除,但也有因為纖維樣瘤導致手臂必須切除的情況,且患者術後高機率出現右手癱瘓,因此相當棘手。

針對本次採用 3D 建模的方式來對患者展示病情,陳晉興說,此一概念其實是要用虛擬 3D 列印來打造「數位孿生器官」,是未來應對高難度、跨科別手術的新里程碑,除了唐小姐提到的用於病情討論、醫病溝通外,也可用於醫師術前模擬、統合為教育訓練平台,應用於急、重、難、罕病徵。

在虛擬世界尋找最佳方案

此次與台大醫院團隊合作、提供技術支援的台大資訊網路與多媒體研究所教授洪一平表示,此類 3D 建模的概念屬於「元宇宙」的應用,是「以假修真」的策略,患者器官建模透過各類醫學影像資訊整合產生,醫師可以在這樣的數位孿生器官做手術模擬,失敗了還能重來,藉此尋找最佳手術方案。

陳晉興也提到,此次唐小姐的手術也有透過數位孿生器官進行模擬,最終才決定從正面動刀、切除腫瘤,另一位罹患縱膈腔類癌的患者也有應用到此一技術,當時患者腫瘤已經超過 10 公分大,並包圍心臟龐大血管與氣管、造成患者呼吸困難,考量手術的複雜性,當時也透過 3D 虛擬實境進行術前模擬。

保留重要罕病資訊

此外,台大醫院教學部主任盛望徽表示,醫學生從實習到住院醫師、再到醫生養成並不容易,需要有學習機會與經驗累積,元宇宙虛擬學習可以提供好的平台、突破既有醫學教育,更保障病人安全,讓醫師事先熟練、規劃手術,進而與患者溝通討論,確保學習者權益,得到應有的經驗累積。

陳晉興說,相關技術還在研發階段,目前應用於 2 位患者,因牽涉患者個資、需要把原始個人影像上傳到電腦,提供給非醫療的技術人員操作,故需要經過病患授權,且已通過倫理委員會審查、正在持續推進中。

對於相關教學應用,陳晉興說,希望未來只要做好一個病人的實體、虛擬 3D 建模後,都可以放在教學部,讓後來的學生學習困難胸腔手術時可以去查詢、調閱,並擴展到外科、外科系,如骨科、泌尿科等都很重要科別,拓展成全台大醫院、全台灣的教學系統。

文/林志怡 圖/孫沛群

延伸閱讀: