1938、1939年間,台灣農業義勇團員在上海神社前合影。(圖/陳婉真翻拍自"台灣兵"書中插圖)

作者/陳婉真

台灣目前80歲以下的國民對於二戰的記憶,大抵等同於「對日抗戰」、「八年抗戰」,以為台灣人和中國人一樣,面對的敵人是日本。我們不得不佩服國民黨接收台灣後的洗腦教育成功。

事實是1945年8月15日倒推回去的50年,台灣是日本的殖民地。50年間,日本涉及的重大戰爭,包括日羅戰爭(日俄戰爭)、日中戰爭(盧溝橋事件)及大東亞戰爭(第二次世界大戰),都有台灣人被徵調參與,足跡北至滿州國,日本投降後很多人還被俘虜到西伯利亞;南到新幾內亞,甚至澳洲大陸北端。台灣人中,還有人因為曾任戰俘監視員而成為戰犯,於戰後大審被處死刑。

若以人數計算,根據日本厚生省統計資料,從盧溝橋事件到二戰結束,共有20萬7183名台灣人曾在日本帝國的軍隊中,陣亡人數為3萬0304人,加上失踪者及生死不明者5萬3千多人。

以當時台灣總人口數6百萬人來計算,平均每30人中就有1人從軍;從軍的台灣人中,每4人就有1人成為「戰歿者」,如此高的比例,受影響的家庭更是不計其數,只因為戰後改朝換代,「日本兵」成為新統治者的敵人,戰爭遺留下來的孤兒寡婦只能獨自默默在社會底層忍氣吞聲求生存,這些戰爭孤寡究竟有多少?早已成為永遠無從得知的歷史謎團。

2022年4月,由國家人權委員會委託高雄市關懷台籍老兵文化協會出版的"台灣兵"封面,這是台灣兵的議題首次被國家人權委員會承認並納入史冊。(圖/陳婉真攝,以下同)

但像我們這種年紀的,親戚長輩中的確有不少人「去南洋相刣」沒有回來,也有不少年齡比我們大一點的戰爭孤兒。其中一位同學的堂哥,父親戰死,母親不得已改嫁,同學的媽媽不忍堂哥一個人無依無靠,悄悄把他收留,讓他住在日式宿舍的後面,但因為母親任職於國營企業,在那一大段白色恐怖期間,根本不敢讓外人知道自己收留了「日本兵」的遺孤,堂哥整天多半在彰化街頭閒逛,累了就跑進圖書館閱覽室休息,他自稱是「彰化王」,不久即不知所終。

回頭來看這幾次戰爭中,台灣人參與的情況。

日俄戰爭距離台灣成為殖民地的期間不長,在日本人的心目中,台灣人根本是「土人」,不只衛生習慣差,男人還留辮子、婦女纏足,還有很多人抽鴉片,怎麼可能徵調這種「土人」去當兵?

但根據國家人權委員會委託高雄市關懷台籍老兵文化協會,於今年初出版的《台灣兵 重尋一段被歷史遺忘的血淚青春》書中記載,有一名台灣男子古火旺,在1904年(明治37年)從軍,擔任通譯。畢業於台北國語(日語)學校的古火旺,擔任台北廳通譯及台北監獄通譯,1904年日俄戰爭開始後,古火旺希望可以「報效國恩」,並精進應用自己的滿州語,經由國語學校教授申請從軍,被分發到滿州軍總司令部擔任通譯,而於1905年12月29日回到台灣,1906年初,大稻埕的紳商百餘人特別設宴歡迎古火旺。

接著從盧溝橋事變到太平洋戰爭爆發前,台灣人被徵調的人數至少有9500人,徵調名義多屬軍夫身分,他們在中國戰場上負責搬運軍所需物品、建造房舍、遞送彈藥,或種植蔬菜。軍夫在定義上是「用來搬運軍需品而僱用的人夫」,屬軍隊的底層,身分則被歸類在「軍人、軍屬以外」,到了1943年,軍方提升軍夫地位,把他們視同軍屬,所謂軍屬指的是陸海軍中非軍人的工作人員,可以區分為文官以及從事勤務者。

台灣人在二戰期間被動員的對象涵蓋面很廣,女性參與的項目主要為護理人員。圖為昭和17年(1942)第一屆看護助手合攝於九龍宿舍,成員來自台北、台中及台南各州。

日本傳統武士道精神,原本對於保家衛國的軍人極為尊敬,日本教育下的台灣人也一樣,認為從軍報國是很大的榮耀,但台灣直到1945年才開始徵兵,在此之前多數是應徵軍屬,而日本政府對待軍夫軍屬的禮遇也相當周到,不只薪水遠比現役軍人高很多,不少台灣人就是看上高薪而爭相報名從軍;日本政府也特別創作《台灣軍之歌》,人人都可以朗朗上口,還幫陣亡的軍夫設立墓碑墓園,大肆宣揚軍夫的愛國情操,至今台南還保留「安平十二軍夫墓」;今年初臉書「微物史」版主在雲林古坑大深崛公墓找到一門「故陸軍軍屬王威遜君之墓」,差點被視為無主墳墓而移除,經高雄市關懷台籍老兵文化協會的努力,終於把墓碑完整移回高雄保存。

王威遜的女兒說,小時候爸爸去當兵,不久就死了,她記得當時爸爸的墓園很大很寬廣,有很多附近學校老師常會帶小朋友到爸爸的墓園參拜;家裡也不時有人來慰問探視,感覺很溫馨。可見日本政府對待陣亡軍夫的高度禮遇,軍夫墓還成為學校戶外教學必訪地點。

戰爭中也有少數台灣人到日本就讀軍校,無論在滿州國及汪精衛的中華民國政府中,都有台灣人投入協助,代表性人物如黃南鵬,1925年日本陸軍士官學校畢業,曾官拜汪精衛政權陸軍中將,戰後流亡日本;藍家精1931年京都帝大畢業,曾任日本陸軍預備軍官,亦官拜汪精衛政權陸軍參贊中將,戰後回到台灣被赦免。

到了太平洋戰爭期間,日本的戰線拉得很長很遠,台灣人參戰的人數及傷亡人數也不斷增加,特別是菲律賓及新幾內亞的戰役,台灣人死傷最多,前總統李登輝的哥哥李登欽就是死在菲律賓。

即便是戰後最後一個被找到的戰士史尼育唔(日治時期名「中村輝夫」,漢名「李光輝」),也是我們阿美族的原住民。

他於1943年10月15日入選高砂族「陸軍特別志願兵」,先在新竹湖口基地(當時加入台灣軍第一聯隊),接受陸海空三棲特種作戰訓練6個月後,以陸軍一等兵的身分,於1944年5月28日從高雄港出發,前往印尼摩羅泰島駐守,在7月12上岸,旋被日本軍編入「輝第2遊撃隊」,不久美軍於9月15日發起海空攻擊行動,隨後登陸,在美軍猛烈的攻擊下,擔任偵查兵的中村輝夫和部隊離散了,就深入叢林中潛伏伺機行動,利用野外求生的技能繼續支撐著,並不知道日本已經投降,在叢林中獨自頑抗度過了31年。

雖然1956年在這個島曾發現其他9個日本兵(3個日本人,6個台灣人),但依舊遺漏了中村輝夫。直到1974年11月中,「輝第2遊撃隊」前隊長、陸上自衛隊退役陸將補(少將)川島威伸帶團前往摩羅泰島弔祭時,聽聞到還有日本兵殘留,就堅持印尼政府要協助搜尋;印尼政府馬上派遣11人組成的搜尋隊,終於在12月17日發現其蹤跡,隔日早晨一行人唱著日本國歌君之代,中村輝夫聽到歌聲就驚訝的出來探望,隨後被搜索團帶回基地。

日本政府出版的昭和年鑑中,中國的國名均稱為支那。上排右為汪精衛政權的五色旗,第三排左一為蔣介石控制下的青天白日旗,上排中為滿洲國國旗。

1974年12月25日,日本駐印尼大使館接獲「尋獲日本兵」通報,28日大使館防衛駐在官(武官)湯野正雄飛赴摩羅泰島基地,會見在醫院中接受體檢的中村輝夫。面對武官的詢問,中村極為清晰的以日語一一回答。當武官告知中村,30年來的世局變化,同時台灣與日本已經一分為二時,中村冷靜回答:「日本沒有輸,我要回日本!」

只可惜事與願違,國民黨政府堅持將他帶回台灣,回來後人事已非,4年多後這名「最後的帝國軍人」中村輝夫因肺癌病逝。

國家人權委員會選在今年終戰78年後出版《台灣兵 重尋一段被歷史遺忘的血淚青春》一書,並要求老兵協會提供的台灣兵口述訪問稿,受訪對象必需是第一次受訪,且不得和其他相關書籍內容重複,在事隔七十多年的現在是有點難度,所幸協會經由各社群媒體或熱心人士的提供,加上我努力尋找綠營老朋友,得知葉菊蘭的父親、蘇煥智的叔叔都當過日本兵;加上前省議員何春木的胞弟何春樹更是台灣高座會的副會長,是重要的靈魂人物之一,但因行事低調未曾公開受訪,他們全都列入受訪者名單。

更特別的是1988年的520農民運動,總領隊李江海也曾當過日本兵,由於他當兵前曾擔任過西藥房的藥局生,當年的藥局生可是十項全能,還能幫人注射開刀,因此,有關李江海在戰場幫敵軍傷兵開刀的報導,我可是經過多方求證的,然而,看在本書出版前的年輕審查委員眼裡,他們連「藥局生」這名詞都沒聽過,就率爾認定訪問內容不實,也難怪在從事二戰台灣兵訪問時,如果對於時代背景不了解,必定錯誤百出。

審查委員也質疑,為什麼訪談對象綠營積極者比例那麼高?咦,他們可能忘了,台灣在1987年解嚴前,日本兵是等同於幫敵人日本鬼子殺中國人的幫凶,以致為數眾多的台灣兵在向日本政府求償時孤軍奮戰,結果是1987年日本政府用特別立法的方式,以「弔慰金」的名義補償台籍日本兵。惟「弔慰金」不是日本政府給付日本軍人之「撫恤金」,且「弔慰金」與日本軍人的「撫卹金」有很大的差距。日本政府給付給台籍日本兵的「弔慰金」,約為舊日本軍人「撫卹金」的1/58,相較於同為殖民地的朝鮮兵也有一大段距離,雖然號稱解嚴,台灣兵在求償過程中孤立無援,還被社會歧視為只為錢不要尊嚴。

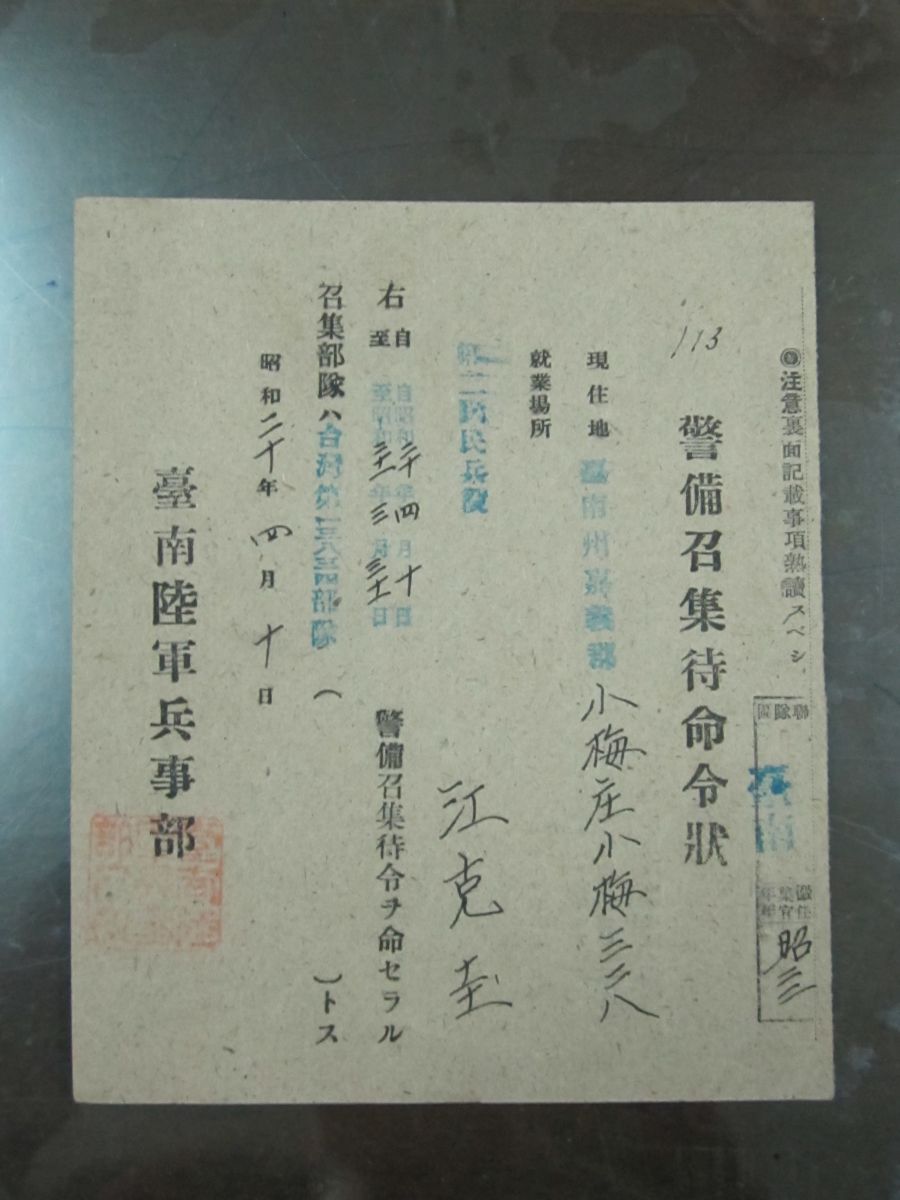

1945年日本政府開始在台灣實施徵兵,尚未達兵役年齡的,陸軍及海軍都紛紛寄出警備召集待命令狀,然而,4個月後日本無條件投降,召集令中的主角得免上戰場。

回顧這段歷次戰爭期間,台灣兵為了保家衛國不惜犧牲、視死如歸的精神,讓身為後代的我們既感動,更有無限感慨,一個沒有國家的國民,國家有戰事被動員參戰,生還者中有的回台後又投入國共內戰、被俘後成為紅軍,在抗美援朝中又被推向前線,後來被送回台灣的一萬四千多名俘虜中,就有人曾是日本兵、中華民國國軍、中國解放軍,又回到台灣成為中華民國的俘虜,命運的作弄,全都因為台灣人沒有國家,真不知為何而戰?為誰而戰?

回顧80年前台灣的統治者是何等努力為戰爭作準備,最終還是以失敗收場;近年中國不斷加強併吞台灣的力道,全世界都在為我們擔心,我們的行政院長只告訴我們說,即使拿掃把都會和他們對抗;我們的國防部長說國軍不保衛台獨,連中國試射的飛彈飛越台灣領空,也是日本政府先公告,我們才知道。這樣的政府能帶領台灣人抵抗外侮嗎?台灣人能不自立自強嗎?

作者簡介

陳婉真,曾擔任《中國時報》記者、美國《美麗島週刊》創辦人、立法委員、國大代表、台灣產業文化觀光推展協會理事長、綠色台灣文教基金會執行長等職務。

她生於彰化縣,從小立志當新聞工作者,台灣師範大學畢業便後順利考進中國時報,仗義執言和使命必達、務實求真的精神,讓她在新聞界以犀利觀點聞名。

她在戒嚴時期挑戰禁忌,即投入政治改革,因此成為黑牢裡的政治犯,但是無畏無懼的堅持理想,不論藍綠執政,從不向威權低頭。

現在是自由撰稿人,想記錄主流媒體忽略的真實台灣故事,挖掘更多因為政權更迭而被埋沒的歷史。