當碰到退化性關節炎、類風濕性關節. 炎、感染性關節炎、股骨頭缺血性壞死等,就有需要進行人工髖關節置換。全髖人工關節置換自成熟至今已經將近80年,滿意度極高,是最成功的手術之一,也造福了全球無數病患。如今更有微創全髖人工關節置換手術,不但出血量極少、傷口小,且術後不必限制病人活動。

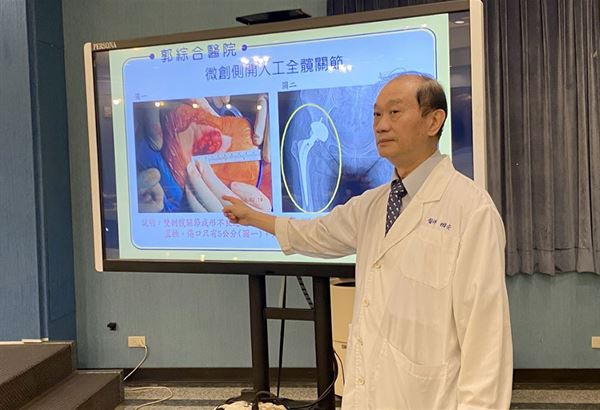

賴國安教授自1986年起沿用Hardinge側開的方法來執行全髖人工關節置換手術,對於非複雜的初次全髖人工關節置換手術傷口大小維持在10到15公分之間。2000年之後,在安全無虞的前提下,逐漸縮小傷口,在2002年以後已可以達到5到8公分之間,自2002至2019年共有超過3000例人工全髖關節置換以徒手側開微創完成。

傳統全髖人工關節置換手術,傷口起碼15公分以上、失血較多

郭綜合醫院微創關節重建中心賴國安教授表示,傳統的全髖人工關節置換手術之切入口可經由前開、前側開、側開、後側開、後開與經大轉子等方式進入關節。上世紀的骨科醫師崇尚Big Surgeon,Big surgery(大醫師,大手術) 的概念,人工關節置換手術的傷口起碼15公分以上,甚至有大師級的醫師主張為了認清大神經和大血管以免誤傷,而建議作30公分以上的傷口。

當然手術時間較長,失血較多,感染率較高,病人的疼痛也較強,需多日臥床,住院日數偏長,成本偏高,而且脫臼率也偏高,必須限制病人的姿勢與活動。

西元2000年左右,美國關節重建(人工關節)手術由於保險公司大幅下修給付,已成為各家醫院賠錢的項目。但是由於老年人口的快速增加,對於關節重建的需求卻大幅增加。為了保持競爭力,於是逐漸發展出能使住院天數下降與減少併發症的方法以降低成本,最重要的一項便是「微創」關節重建手術。

但是,不熟悉在小傷口下執行手術,卻可能造成人工關節放置位置與方向的失準,甚至於造成嚴重的危害和併發症,所以也飽受質疑,小傷口不等於「微創」!

當碰到退化性關節炎、類風濕性關節. 炎、感染性關節炎、股骨頭缺血性壞死等,就有需要進行人工髖關節置換。

微創關節重建手術的概念:不只是傷口小

現有文獻中常以手術傷口大小來定義微創關節重建手術(全髖人工關節置換手術是10公分)。但是為了縮小傷口而犧牲手術品質,甚至於危及病人是非常不合理的事。微創應該是一種態度,一種手術團隊在不減損手術預期效果的前提下,盡其全力減少手術的風險與併發症,減少組織傷害,降低生理與心理的痛苦,並且促進早日癒合與功能復原的態度與作為,而不只是傷口小。

全髖人工關節置換手術傷口已達到5到8公分之間 出血量少、功能恢復快速

賴國安教授自1986年起沿用Hardinge側開的方法來執行全髖人工關節置換手術,對於非複雜的初次全髖人工關節置換手術傷口大小維持在10到15公分之間。2000年之後,在安全無虞的前提下,逐漸縮小傷口,在2002年以後已可以達到5到8公分之間,自2002至2019年共有超過3000例人工全髖關節置換以徒手側開微創完成。手術絕大部份都在30分鐘內完成,出血量極少,不到3%需要輸血,術後不必夾枕頭,麻醉退後就可以下床行走,不必限制病人活動,可以坐、可以開車、可以騎車,非常罕見置放位置不良與脫臼。

功能恢復快速良好是徒手微創側開的最大好處,缺點是短期內抬腿和張腿較為無力或有疼痛感,建議4至6週後再做抬腿和張腿的運動。

微創全髖人工關節置換手術並沒有捷徑,必須在不危害病患的前題下,不斷地訓練精進,累積足夠的能力和經驗之後,才可能達到完善。建議對微創全髖人工關節置換手術有興趣的年輕醫師可以沿用自己最熟悉的方法,在安全無虞的前題下,逐漸縮小傷口,隨著可以在小傷口穩定精準工作的能力提昇和經驗的累積,自然可以達到真正微創的境界。

文章連結 http://www.top1health.com/Article/248/82539